日本の物価は上昇傾向にあります。

食品価格の変化など実感している方もいるのではないでしょうか。

そんな物価の変動ですが、為替にも大きく関係しています。

物価が上がると為替レートにはどのような影響が出るのか?

物価は下がった場合はレートがどう動くのか?

今回は、物価と為替レートの関係についてご紹介していきます。

目次

おすすめFX業者 比較表

| 会社 |  |

|

|

| 取引単位 | 1通貨 | 1,000 通貨 |

1,000 通貨 |

| 通貨ペア数 | 20通貨 | 19通貨 | 54通貨 |

| 取引開始まで | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |

| キャッシュバック | 最大100万円 | 最大100万円 | 最大56,000円 |

| 詳細 |

物価の動きで為替レートがどう変わる?

為替レートは、国同士の経済的な力関係を反映しているため、各国の経済指標である「物価上昇率」と非常に高い関連性があります。

特に中長期的には大きなトレンドの要因となるので、為替と物価はどのように関係しているのかしっかり確認していきましょう。

為替レートと物価の関係は?

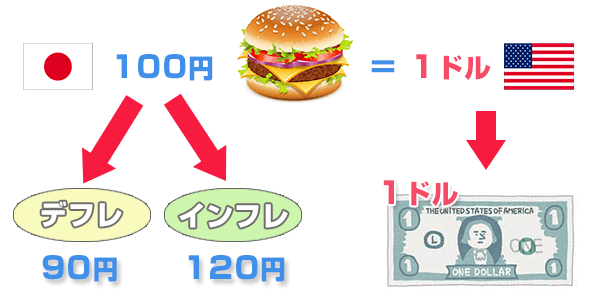

為替レートと物価の関係について、日本とアメリカで全く同じハンバーガーを購入することを例に考えてみます。。

アメリカでは1ドルで1個のハンバーガーを買うことができます。

アメリカでは1ドルで1個のハンバーガーを買うことができます。

日本の物価が上昇してハンバーガーが120円に値上がりし、アメリカでは1ドルのままだった場合、1ドル=120円の価値を持つことになります。

これは、相対的に円の価値が低くなった(100円で買えていたのに120円ではないと買えなくなった)ということで、為替は「円安(ドル高)」になったということです。

国内の物価が上昇したら「円安」逆に国内の物価が下降したら「円高」になると言われています。

物価の上下はどこで確認すれば良い?

ファンダメンタルズ分析では、モノとお金のバランスであるインフレとデフレも重要となってきます。

為替と物価の関係を考える上でポイントとなるのは、「物価の上昇と円安」「物価の下落と円高」が、

ほぼ同じ意味を持っているということです。

物価の上下は、円安または円高を通じて、輸出入の増加・減少にも影響を与えます。

ビッグマック指数はで円安・円高を知る?!

「ビッグマック指数」は、世界のマクドナルドで販売されているビッグマックの価格をドルに換算して比較し、各国の経済力を測るための有名な指数です。

「ビッグマック指数」に対して円安か円高かということも判断できます。

例えば、アメリカでビッグマックが4ドルで販売されていて、日本での販売価格が350円だったとします。

この時ビッグマック指数におけるドル円のレートは「1ドル=87円(350÷4=87円)」となります。

しかし、実際の為替レートが1ドル=100円であれば、ビッグマック指数に対して「円安」となります。

インフレ・デフレってなに?

「インフレ」と「デフレ」は物価と関連する用語としてよく耳にすると思います。

そのため一度、正確な意味や違いを理解するようにしておきましょう。

インフレとデフレの違いとその意味を簡単に説明します。

例えで言うなら、1パック150円の卵が、1パック200円に値上がりしてしまった状態。

つまり、物価(卵の価値)が上がって、お金の価値が下がったことなります。

コレも卵で例えると、1パック100円の卵が、1パック50円に値下がりした状態。

物価(卵の価値)が下がり、お金の価値が上がった(100円⇒50円に、半分のお金ですむ)ことになります。

▽

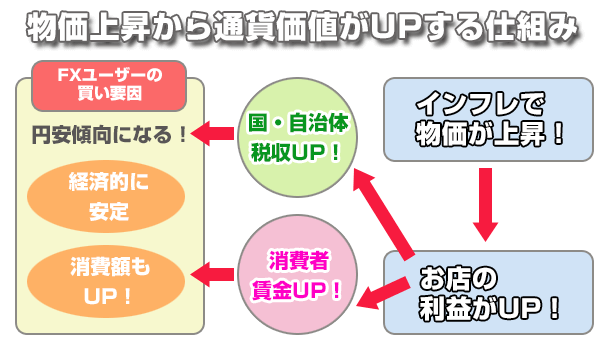

企業に利益が出ると雇用者の給料が上がる

▽

給料が上がると消費も増えていくこのような流れになるとお金が回るようになり、経済が発展します。

過去に「バブル」と呼ばれた時代は、まさにインフレ時代でした。

▽

消費が進むと企業に利益が出やすい

▽

企業に利益が出ると雇用者の給料が上がる

▽

給料が上がればさらに消費が進むデフレも、インフレの良い点と同じように、お金が回って経済が潤います。

FXで生産者物価指数(PPI)と消費者物価指数(CPI)の違いとは?

生産者物価指数(PPI)と消費者物価指数(CPI)とは、物価と関係性が非常に高く、FXで取引を行うにあたって重要な経済指標です。それぞれの意味と、FXにはどんな影響をもたらす経済指標なのかを理解しておきましょう。

生産者物価指数(PPI)は、生産者が出荷した完成品・原材料などの価格の変動を示す経済指標です。

業種別・商品別・製造段階別などで分類されており、特に注目が集まるのが、季節などの時期的な影響で価格変動を起こしやすい食品・エネルギー品目を除いた「生産者物価指数(コア指数)」です。

特定の国に限らず、毎月決まった時期に発表される経済指標です。

発表される数値は、前年・前月までの比較値や過去のある一定の時期と比べて、対象となる商品の価格(物価)が何%上昇or下降したかを表したものです。

その状況から、インフレ傾向またはデフレ傾向にあるのかどうかを判断する材料となります。

FXではどのような影響を受けるか?

生産者物価指数が与える影響として、生産者物価指数が上昇すると消費者が購入するという気持ちが高まります。

物価も上昇してインフレに傾くので、通貨が買われやすくなる傾向があります。

インフレが起こると物価が上昇して通貨価値が下がってしまう為、バランスを整えようとする為に金利を上げて通貨価値を上げる対策をします。

そうすると、金利が高い通貨を買いたい!といった人が増えるため、高金利通貨狙いを招きやすくなります。

生産者物価指数が上昇 ⇒ 通貨の「買い」が増加傾向

生産者物価指数が下落 ⇒ 通貨の「売り」が増加傾向

消費者物価指数(CPI)の数字が前回よりも高い場合は、インフレ傾向にあると考えます。

物の価値が上昇を始めると、お金の価値が下降をし始めます。

物価が上昇してインフレ傾向になると、それとは対称的にお金の価値が下降してしまうため、物とお金のバランスをとるために、金利はしっかり確認しておきましょう。

インフレに向かうと通貨高になる?!

物価の推移は、上記でもご紹介した「消費者物価指数」から把握できます。

消費者物価指数は、消費者が購入する物やサービスの価格を調べ、前年や前月と比較して物価が何%上がった(または下がった)のかを算出したものです。

今後、日本がインフレに向かっているようであれば、円安となる可能性が考えられます。

インフレ時には金利が上昇傾向になることが多く、スワップポイント狙いの「買い」が増加する可能性があるからです。

逆にデフレに向かっていると判断した場合には金利が下降するので、円高の要因なる可能性と考えることができます。

インフレとデフレの傾向を理解して予測を立てるのはFX取引でも重要とされているのです。

購買力平価説とは?

物価が上昇すると円安・ドル高の傾向であり、物価が下降すると円高・ドル安の傾向だということは理解できたと思います。

これは「購買力平価説」という考え方に基づいているのだそうです。

「購買力平価説」という考え方は、長期的な為替のトレンドを説明する際にはよく使われるので、

覚えておくと良いでしょう。

「購買力平価説」は、2ヵ国間の為替レート(通貨ペア)は、各国通貨の購買力が同じくらいになるように設定されたもので、さらにその通貨の購買力は該当する国の物価水準の逆の数値に比例するという考え方です。

もう少し簡単に説明すると、「購買力平価説」は、「同じ物の場合日本でも外国でも価値は同じ」ということを言っていることになります。

例えば、米国でコーヒーが3ドル、日本では300円、そのコーヒーが同じ物だとすると、3ドル=300円ということになりますよね。

こうすると、1ドル=100円という価格が導き出されます。

これが基本的な「購買力平価」の考え方です。

ただし、あくまでも理論の1つとされているので、市場がこの理論通りに動いていくわけではありません。

とはいえ、中長期的な為替相場の動向を見て戦略を考える際には、多くのトレーダーがこの考え方を主に使っていることから、参考にする価値はあるといって良いでしょう。

物価の動きに関してチェックするべき項目

政策金利の設定にも大きな影響を及ぼす物価動向であり、その物価の代表的とされる指標になります。

特に注目されるのは、大きなエネルギー関連(気候変動などによる価格変動)と食品を除いたコア指数になります。★米・消費者物価指数 発表スケジュール

毎月15日前後の【日本時間】22:30(米国サマータイム=21:30)

物価が前年よりも上昇していればインフレ、下降していればデフレを意味します。

経済はゆるやかなインフレの状態が良いとされていますが、成長力が大きい国ではインフレ率が強く高くなります。中国経済の成長は鈍化してきており、GDP※で世界第2位の大国になった現在、中国経済の崩壊は全世界に影響を与えます。

FXトレーダーで「人民元」や「豪ドル」の取引がないと中国の指標は注目しないと思いますが世界経済として、中国経済への注目度は高いと言えます。★中国・消費者物価指数 発表スケジュール

毎月10日頃に国家統計局が発表しています。

| 会社 |  |

|

|

| 取引単位 | 1通貨 | 1,000 通貨 |

1,000 通貨 |

| 通貨ペア数 | 20通貨 | 19通貨 | 54通貨 |

| 取引開始まで | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |

| キャッシュバック | 最大100万円 | 最大100万円 | 最大56,000円 |

| 詳細 |