AI画像生成技術の普及により、多くの企業や個人がクリエイティブな制作に活用していますが、同時に著作権をめぐる法的問題も浮上しています。本記事では、AI生成画像を安全に活用するための知識と対策について詳しく解説します。

AI画像生成と著作権の基本的な関係

AI生成物に著作権は発生するのか?

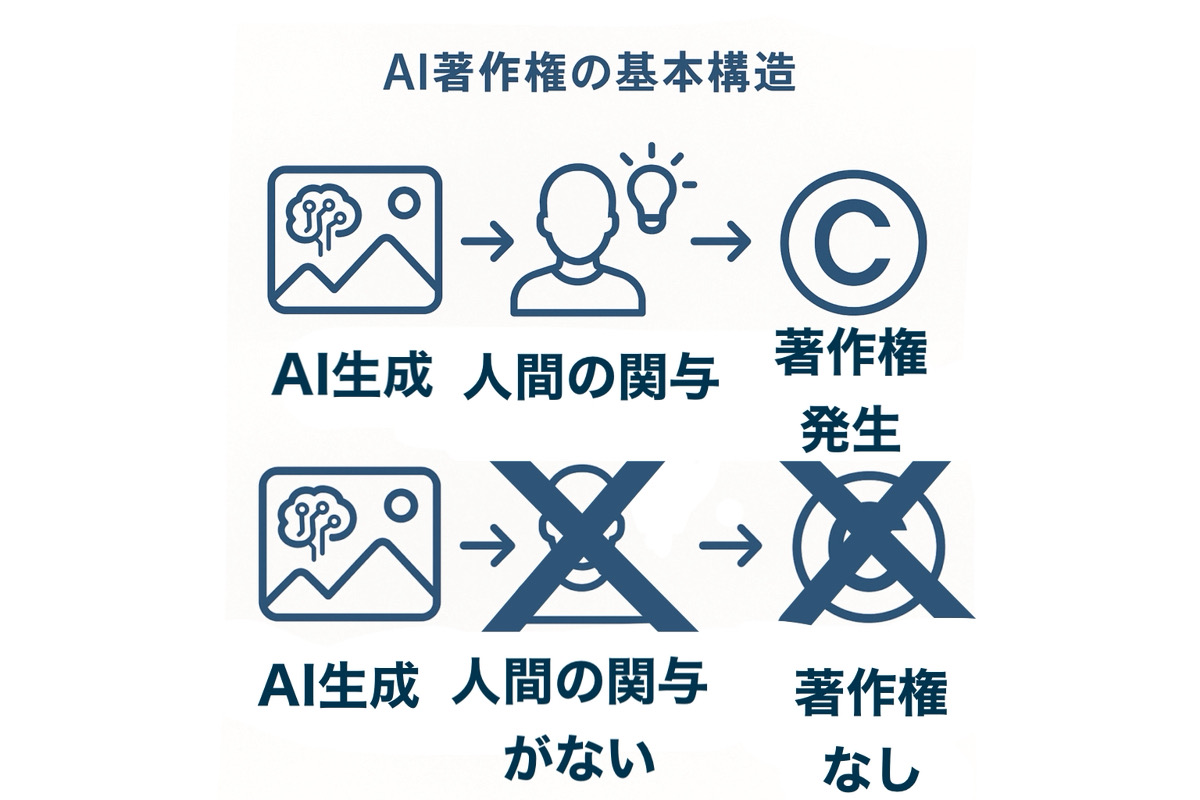

AIが自動的に作成した画像には、原則として著作権が認められません。文化庁の公式見解によると、「人工知能が自律的に生成した生成物は、思想又は感情を表現したものではないため著作物に該当せず、著作権も発生しない」とされています。

簡単に言うと、人間が「犬の写真を描いて」とAIに指示しただけで生成された画像は、著作権が付かないということです。これは、従来の人間が描いた絵画や撮影した写真とは大きく異なる点です。

人間が関与した場合の著作権の扱い

しかし、人間が創作過程に具体的に関与した場合は話が変わります。文化庁は「人間が思想・感情を創作的に表現するための『道具』としてAIを使用したと認められた場合、AI生成物であっても著作物に該当するケースが考えられる」と示しています。

例えば、イラストレーターが「夕日を背景に、悲しい表情の少女が一人で立っている構図で、印象派風のタッチで描いて」と詳細に指示して画像を生成した場合、その創作的な関与が認められれば著作権が発生する可能性があります。

従来の著作権法との違いと共通点

| 項目 | 従来の著作物 | AI生成物 |

|---|---|---|

| 創作主体 | 人間 | AI(機械) |

| 著作権の発生 | 創作時点で自動発生 | 原則として発生しない |

| 類似性判断 | 既存作品との比較で判定 | 同様の基準で判定 |

| 侵害責任 | 創作者が負う | 利用者が負う場合が多い |

重要なのは、AI生成画像であっても既存の著作物と似ている場合、著作権侵害のリスクは変わらないということです。例えば、有名アニメキャラクターに似たAI画像を商用利用すれば、制作方法に関係なく権利侵害として扱われる可能性があります。

文化庁の公式見解とガイドライン

「AIと著作権に関する考え方について」の要点

文化庁は2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を公表し、さらに2024年7月31日には「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を発表しました。これらの文書でAI技術と著作権の関係を2段階で整理しています。

| 段階 | 内容 | 主な論点 |

|---|---|---|

| 開発・学習段階 | AIが既存作品を学習する段階 | 学習データとしての著作物利用の適法性 |

| 生成・利用段階 | AIが画像を生成し、人が利用する段階 | 生成物の著作権侵害リスク |

この整理により、それぞれの段階で異なる法的考慮が必要であることが明確になりました。

AI開発・学習段階での著作権の扱い

AI学習用データとして既存の著作物を利用することは、2018年の著作権法改正で導入された著作権法第30条の4「非享受目的利用」により一定条件下で認められています。文化庁によると、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」であれば、原則として著作権者の許諾なく利用可能とされています。

ただし、次の場合は例外となります:

- 必要と認められる限度を超える場合

- 著作権者の利益を不当に害する場合

具体例として、特定の漫画家の作品だけを大量に学習させて、その作家の画風を完全に模倣するAIを作る行為は問題となる可能性があります。

生成・利用段階での注意点

AI生成物の利用段階では、通常の著作権侵害判断と同じ基準が適用されます。文化庁は「AIを利用して画像等を生成した場合でも、著作権侵害となるか否かは、人がAIを利用せず絵を描いた場合などの通常の場合と同様に判断される」と明記しています。

つまり、高校生が手で描いた絵が著作権侵害になる場合と同じように、AI生成画像も侵害になる可能性があるということです。

AI画像生成で著作権侵害になるケース

既存著作物との類似性・依拠性とは

著作権侵害の成立には「類似性」と「依拠性」の2つの要件が必要です。

| 要件 | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| 類似性 | 既存作品の特徴的な表現が似ている | 有名キャラクターの顔や体型、服装が酷似 |

| 依拠性 | 既存作品を参考にして制作された | AIの学習データに元作品が含まれている |

例えば、「ピカチュウ」のような有名キャラクターをAIに生成させた場合、明らかに類似性があり、そのキャラクターがAIの学習データに含まれていれば依拠性も認められる可能性が高いです。

学習データに含まれる著作物の問題

AI学習に使用されるデータセットには、インターネット上の膨大な画像が含まれており、その中には著作権保護下の作品も多数存在します。問題となるのは、これらの作品の特徴がAI生成物に現れてしまうケースです。

実際に海外で報告されている問題例:

- 有名イラストレーターの画風を忠実に再現したAI画像の生成

- 映画のキャラクターに酷似した画像の無断生成

- 写真家の撮影スタイルを模倣した画像の商用利用

商用利用時の著作権侵害リスク

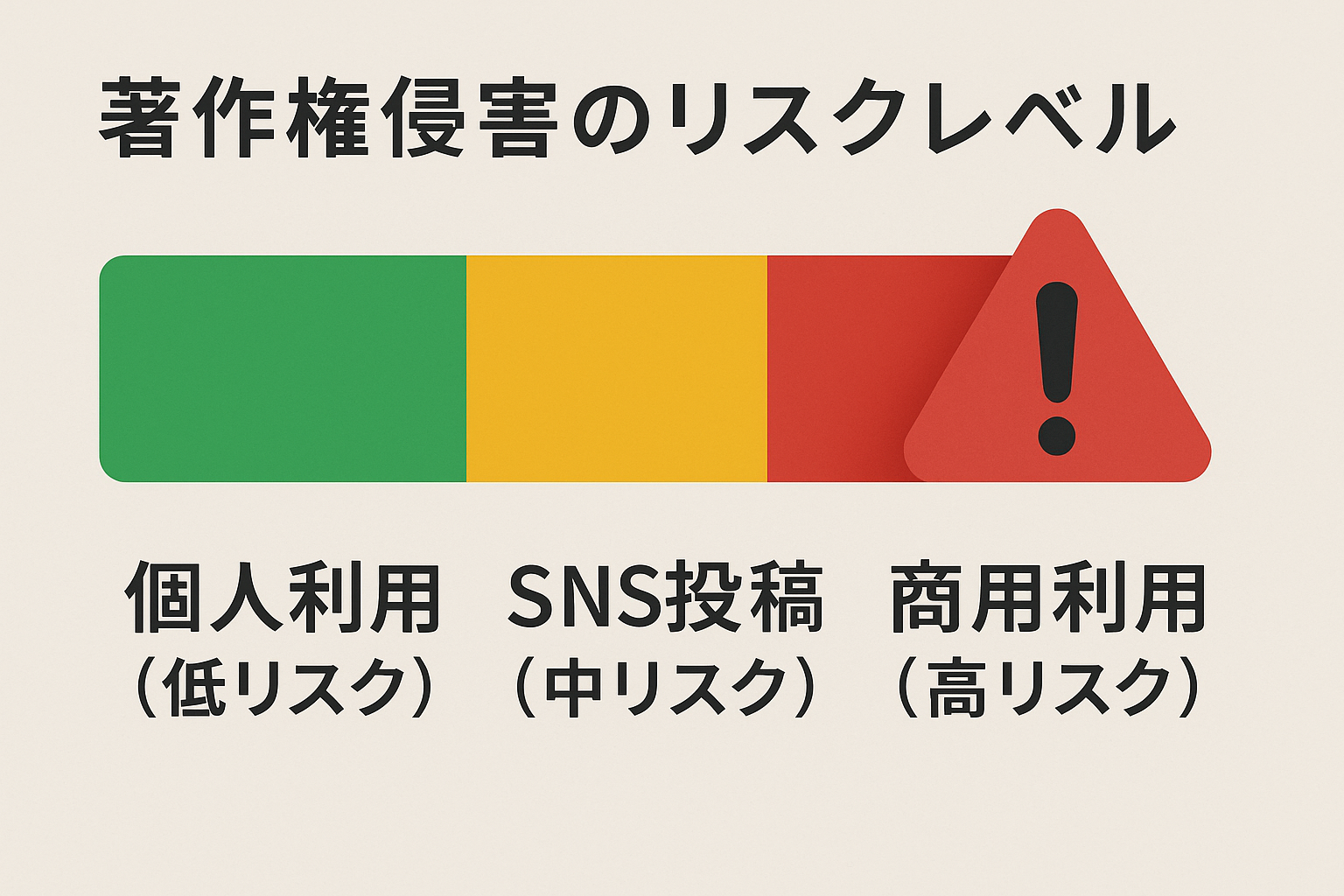

商用利用では、私的利用とは比較にならない重いリスクが伴います。

| 利用形態 | リスクレベル | 主な問題 |

|---|---|---|

| 個人的使用 | 低 | 基本的に問題なし |

| SNS投稿 | 中 | フォロワー数によっては商用と判断される可能性 |

| 企業利用 | 高 | 損害賠償請求や刑事処罰のリスク |

実例として、ECサイトで商品画像にAI生成画像を使用し、後日アニメキャラクターとの類似が発覚したケースでは、以下のような問題が発生する可能性があります:

- 商品販売の停止

- 損害賠償請求(数十万円〜数百万円)

- 企業の信頼失墜

著作権侵害の具体的事例と判例

海外での集団訴訟事例(Stability AI、OpenAI等)

2023年以降、海外では大規模な訴訟が相次いで発生しています。

| 訴訟 | 原告 | 被告 | 争点 |

|---|---|---|---|

| アーティスト集団訴訟 | アーティスト3名 | Stability AI、Midjourney等 | 作品の無断学習利用 |

| 作家集団訴訟 | 作家複数名 | OpenAI、Meta | 著作物の無断学習利用 |

| Getty Images訴訟 | Getty Images | Stability AI | 画像データベースの無断利用 |

これらの訴訟は、AI業界全体に大きな影響を与え、学習データの取得方法や利用規約の見直しが進んでいます。

日本国内での著作権問題事例

日本でも深刻な事例が報告されています。生成AIを使用してアニメキャラクターの画像を作成・販売した事例で、著作権侵害として法的措置が取られるケースが増加しています。

具体的な事例:

- 人気アニメの女性キャラクターに似た画像をAIで生成して有料販売

- イラストレーターの作風を模倣したAI画像の無断配布

- 有名ゲームキャラクターの類似画像を商品化

これらの事例は、AI技術の悪用に対する法執行が厳格化していることを示しています。

ディズニーらによるMidjourney訴訟(2025年6月)

2025年6月11日、ディズニーとNBCユニバーサルがAI画像生成サービス「Midjourney」を著作権侵害で提訴したことが報じられました。これはハリウッドの大手スタジオがAI企業を著作権侵害で訴えた初の事例となります。

この訴訟の特徴:

- 複数の大手企業による連携した法的アクション

- キャラクターの「無断学習」と「類似画像生成」を問題視

- AI企業の学習データ取得方法への厳格な審査要求

主要AI画像生成ツールの商用利用規約

Adobe Firefly・Midjourney・Stable Diffusionの比較

| サービス | 商用利用 | 学習データ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Adobe Firefly | ○(有料プランで可能) | 商用利用可能な素材のみ | 企業利用を想定した設計 |

| Midjourney | ○(Pro/Mega プランで可能) | 一般的なインターネット画像 | クリエイター向け |

| Stable Diffusion | ○(オープンソース) | 一般的なインターネット画像 | 自由度が高い |

注意:Midjourneyについては、2025年6月のディズニー訴訟を受けて利用規約の見直しが行われる可能性があります。最新の規約を必ず確認してください。

各ツールの利用規約と注意点

各サービスの利用規約には重要な制限事項が含まれています。

主な禁止事項の例:

- 実在する人物や著作権保護下のキャラクターの生成

- 違法・有害なコンテンツの生成

- 他人の権利を侵害する可能性のある画像の生成

注意すべき責任条項:

- 生成物の法的責任はユーザーが負う

- 著作権問題が発生した場合のサービス提供者の免責

- 利用規約違反時のアカウント停止措置

商用利用可能なツールの選び方

商用利用を検討する場合の選択基準:

- 学習データの透明性

- Adobe Fireflyのように権利処理が明確なサービス

- 学習データの出所が開示されているサービス

- 法的サポート体制

- 著作権問題発生時の相談窓口

- 補償制度やサポート体制の有無

- 利用規約の明確性

- 商用利用の範囲が明確に定義されている

- 禁止事項が具体的に記載されている

著作権侵害を防ぐための対策と注意点

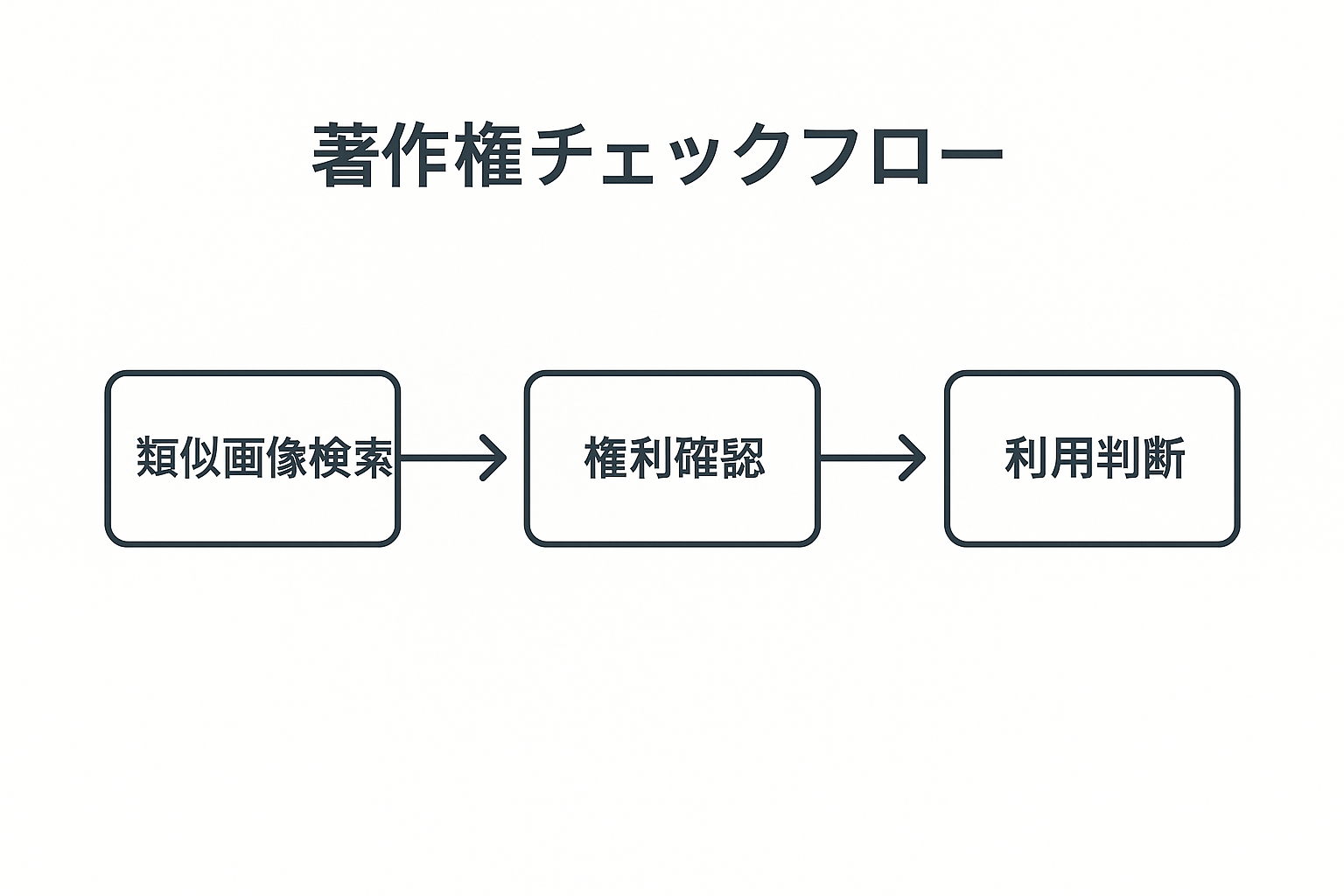

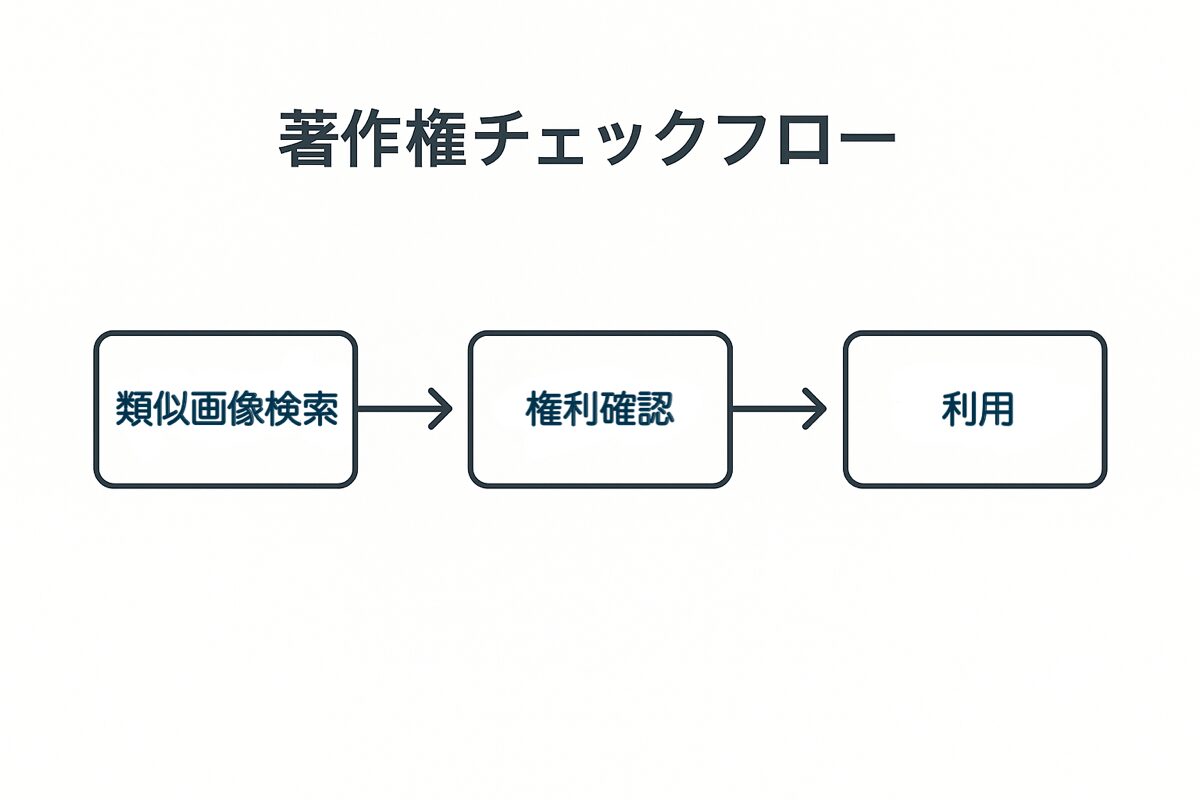

類似画像検索による事前チェック方法

AI生成画像を利用する前に、必ず類似画像の調査を行いましょう。

推奨する検索手順:

| 段階 | 使用ツール | 確認内容 |

|---|---|---|

| 1次調査 | Google画像検索 | 一般的な類似画像の確認 |

| 2次調査 | TinEye | より詳細な類似性チェック |

| 3次調査 | 専門データベース | 特定ジャンルの作品との照合 |

具体的な手順:

- 生成画像をGoogle画像検索にアップロード

- 類似画像があれば出典と著作権者を調査

- 商用利用可能かどうかを確認

- 疑問がある場合は専門家に相談

利用規約の確認ポイント

文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)では、以下の確認項目が推奨されています。

重要な確認事項:

- 商用利用の可否と条件

- 生成画像の著作権帰属

- 禁止されている生成内容

- 著作権問題発生時の責任分担

- サービス提供者の免責範囲

規約違反のリスク:

- アカウント停止

- 損害賠償請求

- 法的責任の追及

私的利用と商用利用の境界線

| 利用形態 | 分類 | 注意点 |

|---|---|---|

| 家庭内での個人的使用 | 私的利用 | 基本的に問題なし |

| 個人SNSでの趣味投稿 | 私的利用 | フォロワー数により判断が分かれる |

| 企業SNSでの投稿 | 商用利用 | 明確に商用利用 |

| 商品・サービスの宣伝 | 商用利用 | 高リスク |

境界線の判断基準:

- 利用の目的(営利性の有無)

- 影響の範囲(公開範囲・閲覧者数)

- 経済的効果(収益への貢献度)

業界別のAI画像利用における注意点

広告・マーケティング業界での活用注意点

広告業界では特に高いリスク管理が求められます。

主要なリスク:

- ブランドイメージへの悪影響

- クライアント企業への損害

- 業界全体の信頼失墜

推奨する対策:

- 制作前の法務チェック体制構築

- 複数専門家による画像審査

- クライアントとの責任分担契約

- 権利侵害保険の加入検討

メディア・出版業界でのリスク管理

報道・出版分野では信頼性が最重要課題です。

特有のリスク:

- 報道の信頼性失墜

- 読者・視聴者からの信頼失失

- 競合他社からの批判

必要な対策:

- AI生成画像である旨の明記

- 編集部内での承認プロセス確立

- 法務部門との連携強化

- 画像の出所・権利関係の記録保管

EC・小売業界での商品画像利用

EC事業では直接的な売上への影響が大きくなります。

想定されるリスク:

- 商品販売の緊急停止

- 顧客からの信頼失墜

- 競合他社からの指摘

- 損害賠償請求

効果的な対策:

- 商品カテゴリー別利用ガイドライン策定

- 画像承認フローの明文化

- 定期的な権利関係見直し

- 緊急時対応マニュアルの準備

まとめ

AIの生成物は著作権違反となるか

AI生成画像の著作権問題は、単純に「違法」「合法」で割り切れるものではありません。2025年7月現在の法的状況では、以下の点が重要です:

- AI単体の生成物には原則として著作権が発生しない

- 既存作品との類似性があれば侵害リスクが存在

- 利用方法(私的/商用)によってリスクレベルが大きく変わる

- 法制度は技術の進歩に合わせて継続的に見直されている

対策

安全なAI画像利用のための必須対策:

技術的対策:

- 事前の類似性調査実施

- 複数ツールでの検証

- 専門データベースとの照合

法的対策:

- 利用規約の詳細確認

- 文化庁ガイドラインの遵守

- 専門家への相談体制構築

- 適切なツール選択

組織的対策:

- 社内ガイドライン策定

- 承認プロセスの確立

- 継続的な教育・研修実施

AI技術の発展と法制度の整備を注視しながら、責任ある利用を心がけることが、この分野での成功の鍵となります。特に2025年のディズニー訴訟を契機に、業界全体でより厳格な対応が求められている状況です。

実際のSNS活用事例

X(旧Twitter)でのAI画像生成活用例

X(旧Twitter)では2024年末よりGrok AIの画像生成機能「Aurora」が提供開始され、多くのユーザーが創作活動に活用しています。

活用例:

- 個人アーティストによる作品制作支援

- 小規模事業者のマーケティング素材作成

- 教育コンテンツのビジュアル制作

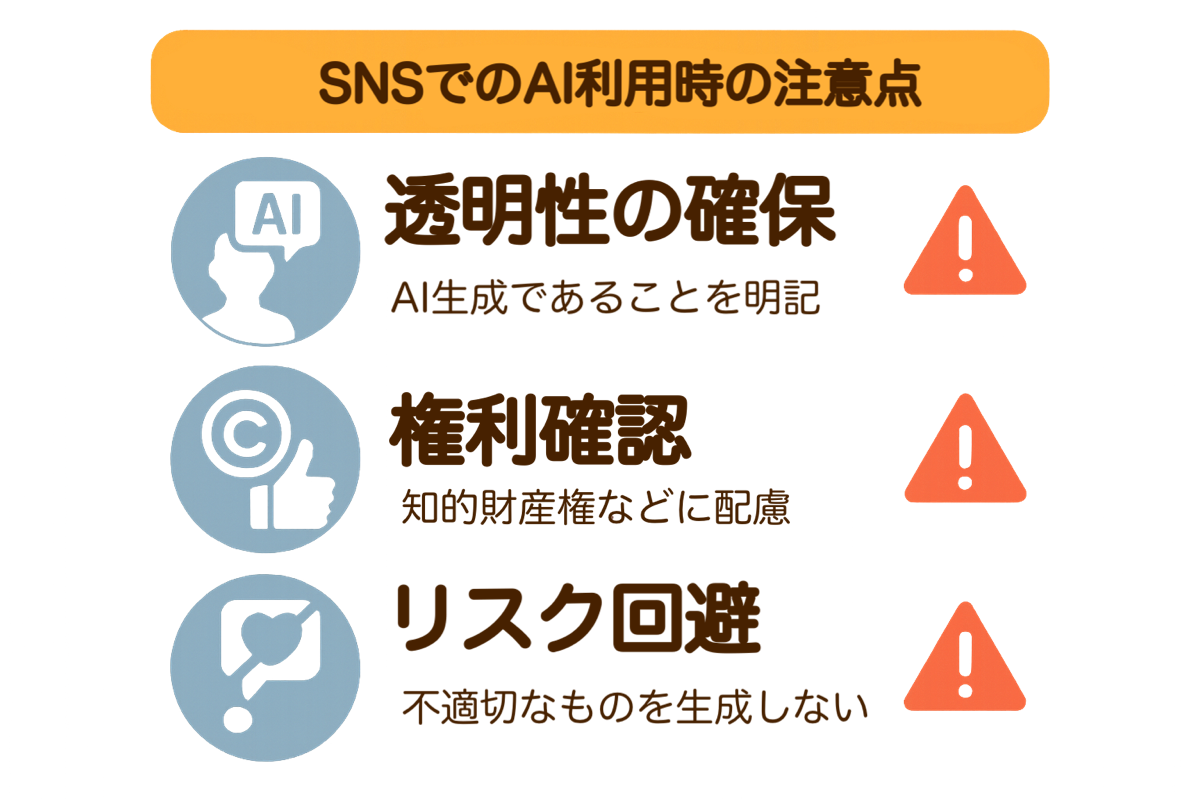

ただし、X上でのAI生成画像投稿時は以下の点に注意が必要です:

- 著作権侵害の可能性がある画像の回避

- AI生成である旨の明記(透明性の確保)

- 商用利用時の適切な権利処理

参考・引用サイト

- 文化庁「AIと著作権について」

- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(PDF)

- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(PDF)

- 文化庁「AIと著作権」セミナー資料(PDF)

- NHK「米ディズニーなど “生成AI 作成画像が著作権を侵害”と提訴」

- NTT「生成AIで作った文章・画像は、著作権法に違反していないのか?」

- 日立ソリューションズ・クリエイト「AIで生成したものの著作権はどうなる?」

- 生成AI活用普及協会「AIの著作権はどうなる?」

- 国立国会図書館「文化庁、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を公開」

- Business Insider Japan「ディズニーが画像生成AIのミッドジャーニーを提訴」

この記事は2025年7月の最新情報に基づいて作成されています。最新の情報とは異なる可能性があります。

AI EBISU

AI EBISU