「AIが仕事を奪う」「AIに負けてしまう」そんな不安を抱いている人も多いかもしれません。しかし、AI時代は決して恐れるものではありません。むしろ、新しい可能性に満ちた楽しい時代なのです。今回は、中学生でもわかりやすく、生成AIとAIの違いから始めて、AI時代を楽しく歩む方法をご紹介します。

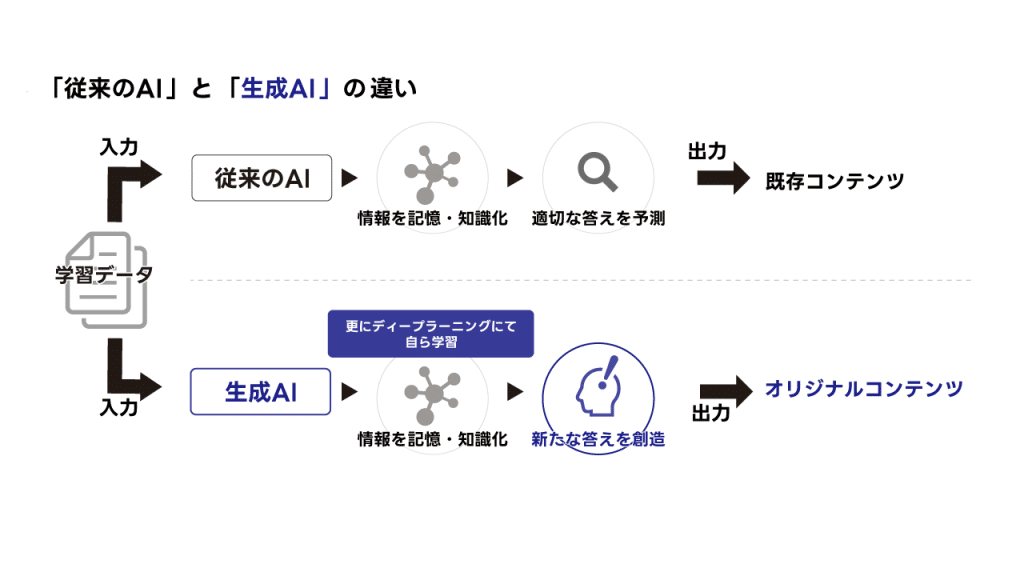

まずは基本から!「AI」と「生成AI」って何が違うの?

テレビやニュースでよく聞く「AI」と「生成AI」。実は、この2つには大きな違いがあります。料理に例えると、とてもわかりやすくなります。

従来のAI:「レシピ本から料理を選ぶシェフ」

従来のAIは、あらかじめ決められたレシピ(データ)の中から、最適な料理(回答)を選んで提供してくれます。例えば:

- 天気予報の予測

- スマートフォンの音声認識

- 商品のレコメンド機能

- 自動運転の判断システム

生成AI:「オリジナルレシピを考え出すシェフ」

生成AIは、今までにない新しい料理(コンテンツ)を1から作り出すことができます。例えば:

- ChatGPTによる文章作成

- 画像生成AI(DALL-E、Midjourney)

- 音楽生成AI

- 動画生成AI

8年前と今、何が変わったの?総務省の調査で見る意識の変化

平成28年(2016年)、総務省が発表した調査結果は、現在のAI時代を予測する上で非常に興味深い内容でした。当時と現在を比較してみましょう。

平成28年当時:AI時代に必要とされた能力

総務省の調査によると、有識者が重要視したのは以下の能力でした:

- チャレンジ精神・主体性・行動力・洞察力などの人間的資質

- 企画発想力や創造性

- 業務遂行能力や基礎的素養(これらは意外にも優先度が低い)

日本とアメリカの違い:働き方の文化が反映

同じ調査で、日本とアメリカの就労者の意識に大きな違いがありました:

アメリカ:「専門スキル重視」(51.9%)

- 情報収集能力

- 課題解決能力

- 論理的思考

日本:「人間関係重視」(35.9%)

- コミュニケーション能力

- コーチング能力

- チームワーク

この違いは、アメリカでは「自分のスキルに合った仕事をする」文化があるのに対し、日本では「スキルに関係なく、様々な仕事に対応する」文化があることを反映しています。

2024年現在:何が変わったのか

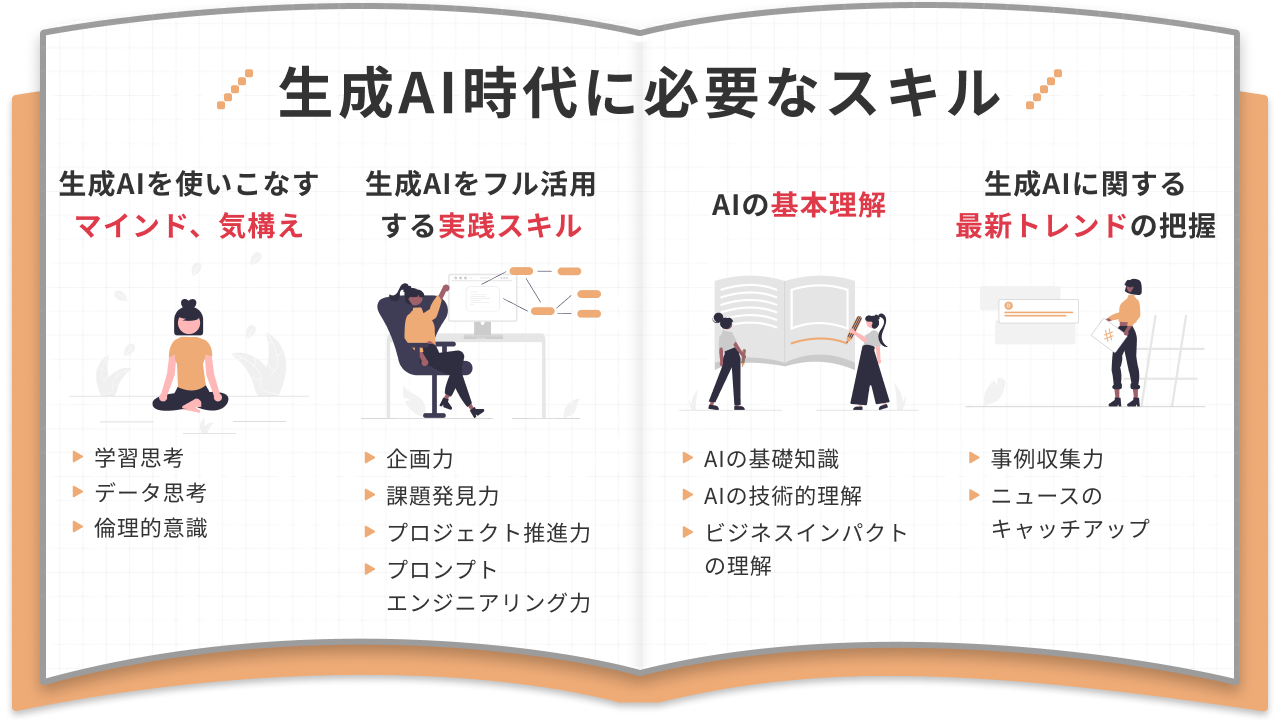

経済産業省が2024年に発表した「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」では、新たな能力が求められています:

- ビジネスアーキテクト:選択肢から適切なものを判断する力

- デザイナー:独自視点の問題解決能力

- AI活用スキル:生成AIを使いこなす能力

- データリテラシー:データを正しく理解・活用する能力

楽しく体験!無料でできるAIフィギュア作成方法

AIの可能性を体験する最も楽しい方法の一つが、自分だけのAIフィギュアを作ることです。SNSでも大きな話題になっています。

Xで話題!実際のAIフィギュア投稿例

「AIフィギュア制作 楽しい♪

① Chat GPTでプロンプト生成

② Midjourneyで画像生成

③ TRIPO AIで3D立体モデル化

④ BambuLabで多色3Dプリント」– MITSUKI (@mitsuki_fab) X投稿より

「AIでフィギュア化に #AIイラスト #AI美女 #AIフィギュア」

– MAKIGAMI (@MAKIGAMI_red246) X投稿より

無料でできる!AIフィギュア作成の3つの方法

方法1:Fotorを使った基本的な作成

- Fotorにアクセス:https://www.fotor.com/jp/ai-image-generator/action-figure-creator/

- 写真をアップロード:フィギュア化したい人物の写真を選択

- スタイルを選択:アニメ風、リアル風など好みのスタイルを選ぶ

- 生成開始:数分待つと、フィギュア風の画像が完成

方法2:Pollo AIを使った高品質作成

- アカウント作成:Pollo AIに登録(無料で50クレジット付与)

- 画像をアップロード:元となる写真を選択

- プロンプト入力:「3D figure style, high quality, detailed」など

- 生成・ダウンロード:完成したフィギュア画像を保存

方法3:ChatGPTを使った創作フィギュア

- ChatGPTにアクセス:無料版でも画像生成可能

- プロンプト作成:「可愛いオリジナルキャラクターのフィギュア風イラスト」

- 詳細指定:髪の色、服装、ポーズなど細かく指定

- 修正・完成:気に入らない部分があれば修正を依頼

SNSで共有して楽しさ倍増!

作成したAIフィギュアは、以下のハッシュタグで投稿すると、同じ趣味の人とつながることができます:

- #AIフィギュア

- #生成AI

- #AIアート

- #AIイラスト

AI時代を恐れずに楽しく歩む5つの心構え

「AIに仕事を奪われる」という不安を抱く人は多いですが、実際にはAI時代こそ、私たちにとって新しいチャンスの時代です。

1. AIは「敵」ではなく「相棒」として考える

AIは人間の能力を拡張してくれるツールです。計算機が登場しても数学者がいなくならなかったように、AIが登場しても人間の価値は変わりません。

2. 「完璧」よりも「チャレンジ」を大切にする

平成28年の総務省調査でも明らかになったように、AI時代に最も重要なのは「チャレンジ精神」です。失敗を恐れずに新しいことに挑戦する姿勢が何より大切です。

3. 「人間らしさ」を大切にする

AIが得意なのは計算や分析ですが、以下のような「人間らしさ」はAIには真似できません:

- 共感力

- 創造性

- 倫理的判断

- 感情のこもったコミュニケーション

4. 学び続ける習慣を身につける

LinkedInの調査によると、「2030年までに必要とされるスキルの70%がAIによって変化する」とされています。だからこそ、常に新しいことを学ぶ姿勢が重要です。

5. AIを活用して自分の可能性を広げる

AIフィギュア作成のように、AIを使って今まで難しかったことが簡単にできるようになりました。これを機会に、新しい趣味や表現方法を見つけてみましょう。

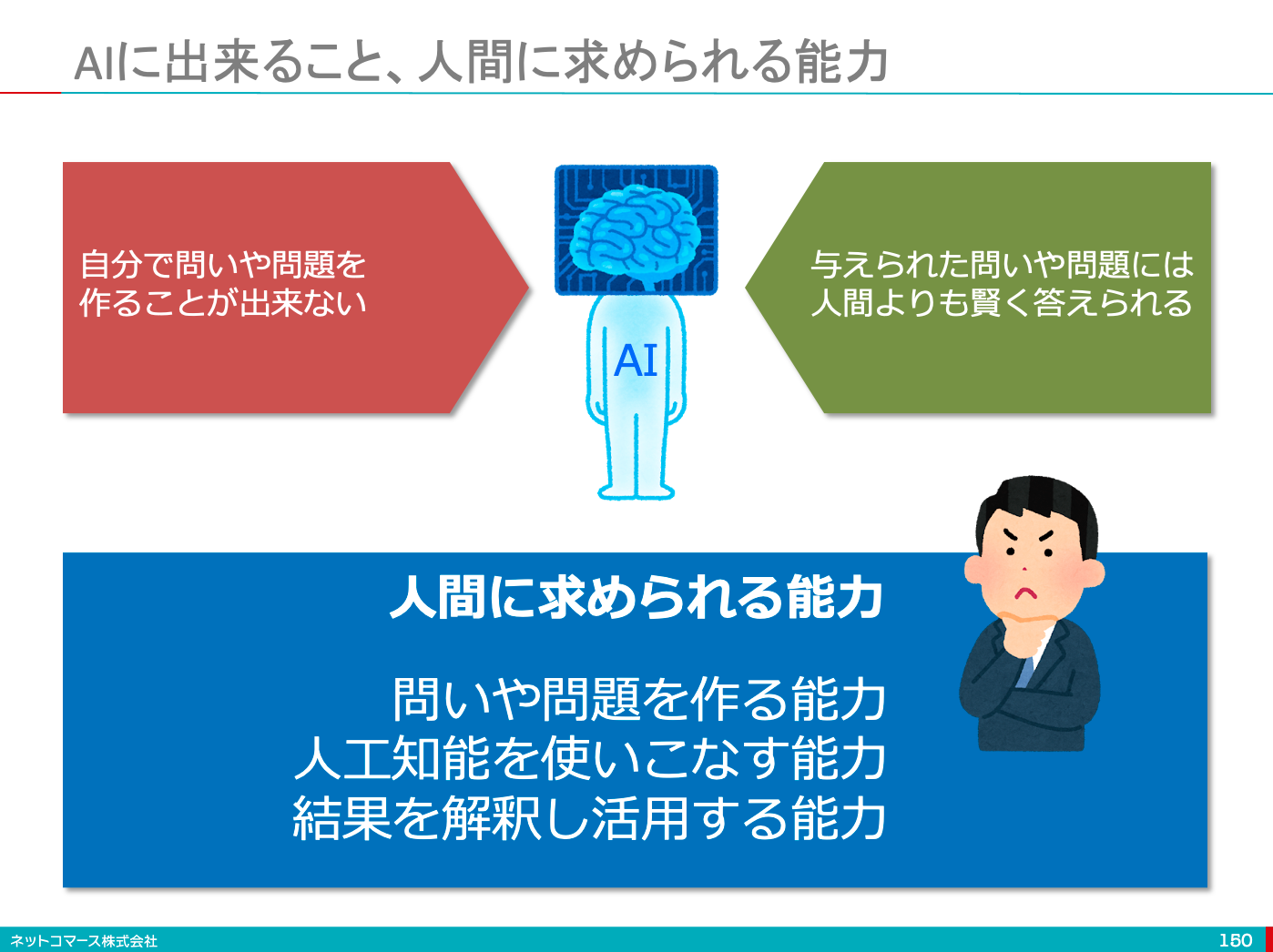

現在のAI時代に求められる3つの新しい能力

1. AI活用リテラシー

AIツールを適切に使いこなす能力です。具体的には:

- 適切なプロンプト(指示)を作成する能力

- AI生成結果の良し悪しを判断する能力

- 複数のAIツールを組み合わせて使う能力

2. 創造的問題解決能力

AIができない「0から1を生み出す」発想力:

- 新しいアイデアを考える力

- 異なる分野の知識を組み合わせる力

- 独自の視点で問題を捉える力

3. 倫理的判断力

AIが生成した内容の適切性を判断する能力:

- フェイク情報を見抜く力

- 著作権に配慮する意識

- 偏見のない公正な判断力

AIを使った新しい職業と可能性

AI時代の到来により、従来の仕事がなくなる代わりに、新しい職業も次々と生まれています。

新しく生まれている職業

- プロンプトエンジニア:AIに的確な指示を出す専門家

- AI倫理コンサルタント:AIの適切な利用方法を指導

- AIアートディレクター:AI生成コンテンツの品質管理

- 人間-AI協働デザイナー:人間とAIの協働をデザイン

既存の職業の進化

- 教師:AIを活用した個別指導の専門家に

- 医師:AIによる診断支援を活用する医療従事者に

- アーティスト:AIを創作ツールとして使う表現者に

具体的な学習方法:今日から始められること

初心者向け(中学生でもできる)

- ChatGPTを使ってみる:質問を投げかけて会話を楽しむ

- 画像生成AIで遊ぶ:好きなキャラクターを描かせてみる

- AIニュースを読む:最新のAI情報をチェックする

中級者向け(高校生以上)

- プログラミング基礎を学ぶ:PythonやJavaScriptの基本

- データ分析を体験する:Excel、Google Sheetsでデータを扱う

- AI倫理について学ぶ:責任あるAI利用について考える

上級者向け(大学生・社会人)

- 機械学習の基礎を学ぶ:オンラインコースで体系的に学習

- 自分の専門分野でAI活用を考える:業務への応用を検討

- AIコミュニティに参加する:勉強会やセミナーに参加

AI時代の不安を解消する3つの考え方

1. 「代替」ではなく「拡張」として捉える

AIは人間を置き換えるのではなく、人間の能力を拡張してくれるツールです。例えば:

- 計算が苦手な人でも、AIの助けで複雑な分析ができる

- 絵が描けない人でも、AIで美しいイラストを作れる

- 外国語が話せない人でも、AIで翻訳・通訳ができる

2. 「完璧」を求めすぎない

AIも完璧ではありません。間違いもあれば、偏見もあります。だからこそ、人間の判断力が必要なのです。

3. 「今」を大切にする

未来の不安ばかり考えるのではなく、今できることに集中しましょう。AIを使って楽しい体験をすることで、自然と慣れ親しんでいけます。

まとめ:AI時代を楽しく歩むために

AI時代は、私たちにとって新しい可能性に満ちた時代です。大切なのは、AIを恐れるのではなく、楽しみながら付き合っていくことです。

AI時代を楽しく歩む5つのポイント

- 好奇心を持つ:新しいAIツールを積極的に試してみる

- 学び続ける:常に新しい知識を吸収する姿勢を持つ

- 人間らしさを大切にする:AIにできない価値を磨く

- 創造的に考える:既存の枠にとらわれない発想を持つ

- 楽しむことを忘れない:AIを使って遊び、学び、成長する

AIフィギュア作成のような楽しい体験から始めて、徐々にAI時代の波に乗っていけば、きっと素晴らしい未来が待っています。今日から、AI時代を楽しく歩んでみませんか?

参考文献・出典

- 総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」(平成28年)

- 経済産業省「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」

- ブレインパッド「生成AIとは?AI、ChatGPTとの違いや仕組み・種類・ビジネス活用」

- NDIソリューションズ「ChatGPTと生成AIの全体像や違いを図解で丁寧に解説」

- X(旧Twitter)投稿:@mitsuki_fab, @MAKIGAMI_red246, @nbykos

※この記事は2024年7月時点の情報に基づいて作成されています。AI技術は日々進歩しているため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

AI EBISU

AI EBISU