2023年7月に始まった文部科学省の生成AIパイロット校プロジェクトは、日本の教育DXを推進する重要な実証研究として注目を集めています。本記事では、最新のガイドライン改訂内容から実際の活用事例まで、教育現場での生成AI活用の全貌を詳しく解説します。

文部科学省の生成AI戦略の背景と目的

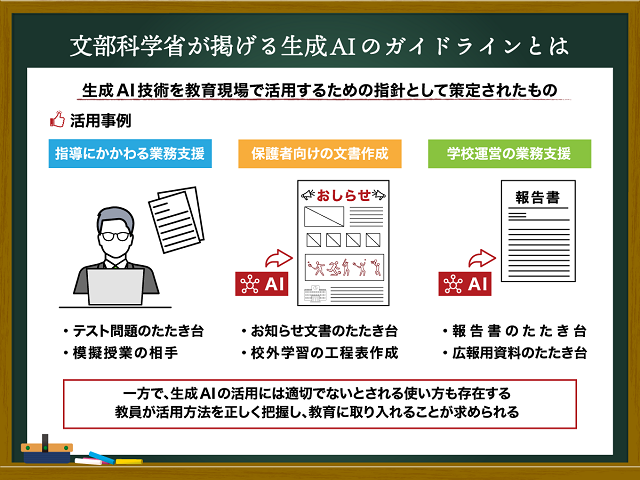

文部科学省は2023年7月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」を策定し、教育現場での適切な生成AI活用に向けた指針を示しました。その後、2024年12月には同ガイドラインを大幅に改訂し、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」として正式版を公表しています。

基本理念:人間中心のAI活用

文部科学省のAI戦略の根幹には、「人間中心の利活用」という原則があります。これは生成AIを人間に対立するものとして捉えるのではなく、人間の能力を補助・拡張し、可能性を広げる有用な道具として活用するという考え方です。

人間中心のAI活用における三つの基本原則

- 学習指導要領に示す資質・能力の育成に寄与する利活用

- 情報活用能力の育成強化

- 教師の役割の再定義と専門性の向上

生成AIパイロット校プロジェクトの概要

生成AIパイロット校は、文部科学省が「リーディングDXスクール事業」の一環として実施している実証研究プロジェクトです。全国の公立学校から選定された学校において、教育活動と校務の両面で生成AIの効果的な活用方法を検証しています。

選定校数と実施規模

- 2023年度:37自治体52校を指定

- 各校への支援:年間100万円を上限とした研究費

- 2025年度計画:校務利用90箇所程度、教育利用10箇所程度の新規指定予定

実証研究の主要な取り組み領域

パイロット校では、文部科学省のガイドラインに基づき、以下の二つの主要領域で生成AIの活用実証を実施しています。

教育活動における生成AI活用

- 各種生成AIツールの利用規約の厳格な遵守

- 生成AIの特性やメリット・デメリットの事前理解教育

- 学習指導要領に基づく適切な活用場面の検証

- 児童生徒の情報活用能力向上に資する実践

校務における生成AI活用

- 個人情報保護への細心の注意を払った業務効率化

- 働き方改革の一環としての教職員業務支援

- テスト問題作成、文書作成支援等の実践

- 校務DXによる質の向上の検証

ガイドライン改訂の詳細と重要ポイント

2024年12月に公表されたガイドライン(Ver.2.0)は、暫定版から正式版への移行とともに、パイロット校での実証研究成果を反映した大幅な内容拡充が行われました。

主要な改訂ポイント

ガイドライン改訂の重要な変更点

- 基本軸の明確化:「人間中心の利活用」と「情報活用能力の育成強化」を両軸として設定

- 主体別整理:教職員の校務利用、児童生徒の学習活動、教育委員会の3つの主体に分けた具体的指針

- 実践事例の充実:パイロット校の先行取組事例を踏まえた具体的な活用例の掲載

- チェックリスト化:現場で活用しやすい実務的な指針の提供

適切な活用例と不適切な例

教職員による校務での適切な利活用例

- テスト問題の素案・たたき台作成

- 学級通信や保護者向け文書の下書き作成

- 授業計画や指導案の構想支援

- 会議資料の要約・整理作成

学習場面での適切な利活用例

- 英会話練習のパートナーとしての活用

- ディベート練習での論点整理支援

- 創作活動でのアイデア出し・ブレインストーミング

- 調べ学習での情報整理・分析支援

注意すべき不適切な利用例

- 読書感想文の全文作成依頼

- 数学の計算問題の答えの直接取得

- 個人情報を含む内容の入力

- 著作権侵害の可能性がある利用

パイロット校での実証研究成果と活用事例

全国のパイロット校での実証研究により、生成AIの教育現場での有効性と課題が明らかになってきています。ここでは、具体的な成功事例を紹介します。

代表的な成功事例

北海道帯広柏葉高等学校の取り組み

- 活用内容:英語教育での対話練習パートナーとしてChatGPTを活用

- 成果:生徒の発話機会が大幅に増加し、個別最適化学習を実現

- 効果:教員の授業準備時間短縮効果も確認

宮城県岩沼市立岩沼北中学校の取り組み

- 活用内容:校務での文書作成支援による業務効率化

- 成果:学級経営での個別対応記録の整理・分析が向上

- 効果:保護者対応文書の質向上と作成時間の大幅短縮

佐賀県武雄市川登中学校の取り組み

- 活用内容:個別最適化学習での生成AI活用

- 成果:生徒の理解度に応じた問題提供システムの構築

- 効果:教員の指導方法改善に向けたデータ活用が進展

校務活用での定量的成果

文部科学省の実証研究結果によると、生成AIを校務で活用した学校では以下のような具体的な効果が確認されています。

校務効率化の実証データ

- 文書作成時間:従来比30-50%の短縮を実現

- 授業準備:教材研究・指導案作成の効率化

- 記録管理:個別指導記録の質的向上

- 対応業務:保護者対応の迅速化・質向上

情報活用能力の育成強化:次世代教育の核心

文部科学省は、生成AIの普及を踏まえた情報活用能力の育成強化を重要政策として位置づけています。従来の情報リテラシーに加えて、新たな能力の育成が求められています。

生成AI時代に求められる新たな情報活用能力

- 生成AI出力の真偽判断能力:ハルシネーション(誤情報生成)への対処

- 適切なプロンプト設計能力:効果的な指示文作成技術

- AI生成コンテンツの責任ある利用:著作権・倫理面での適切な判断

- 情報の批判的思考力:複数情報源からの検証・分析能力

情報モラル教育の一層の充実

生成AIの普及により、従来以上に情報モラル教育の重要性が高まっています。文部科学省は発達段階に応じて以下の学習活動の強化を提唱しています。

- 情報発信による他人や社会への影響を考える活動

- ネットワーク上のルールやマナーの意味理解

- 情報の権利関係(著作権・肖像権等)の理解

- 誤情報・危険情報の識別能力育成

- ファクトチェック方法の習得

- 情報セキュリティの重要性とその具体的対策(高等学校段階)

校務における生成AI活用の実際と効果

働き方改革としての校務DX

文部科学省は、生成AIの校務活用を教員の働き方改革の重要な手段として位置づけています。2024年度から本格化した「生成AIの校務での活用に関する実証研究」では、具体的な業務効率化効果が実証されています。

校務での生成AI活用による具体的改善例

- 各種文書作成:学級通信、保護者向け文書、報告書等の効率化

- 授業準備:指導案作成、教材研究支援、評価基準の整理

- 生徒指導:個別記録の整理、指導方針の検討支援

- 会議運営:議事録作成、資料要約、論点整理

セキュリティ確保と情報管理の重要性

校務での生成AI活用において、最も重要視されているのがセキュリティの確保です。文部科学省は以下の対策を必須としています。

校務利用における必須セキュリティ対策

- 個人情報の入力厳禁

- 機密情報の適切な管理

- 生成AIサービスの利用規約遵守

- 教育委員会レベルでの統一方針策定

- 定期的な研修とガイドライン周知

教育委員会の役割と推進体制

自治体レベルでの生成AI推進体制

文部科学省は、教育委員会に対して生成AI活用推進の中核的役割を期待しています。地域の実情に応じた適切な導入と運用を実現するため、以下の取り組みが求められています。

- 統一的な活用方針の策定:地域の実情に応じたガイドライン作成

- 教職員研修の企画・実施:体系的な能力向上プログラムの提供

- セキュリティ環境の整備:安全な利用環境の構築と維持

- 保護者・地域社会への説明責任:透明性のある情報提供と合意形成

地域格差解消への取り組み

生成AI活用において懸念される地域格差に対して、文部科学省は以下の支援策を講じています。

- パイロット校成果の全国共有プラットフォーム構築

- オンライン研修プログラムの無料提供

- 技術的支援体制の全国展開

- 地域間連携の促進・支援

今後の展望と課題

2025年度以降の展開計画

文部科学省は、2025年度以降の生成AI教育活用について以下の具体的な展開を計画しています。

2025年度の重点施策

- パイロット校の大幅拡充:校務利用90箇所、教育利用10箇所の新規指定

- ガイドラインの継続的改訂:技術進歩と現場のニーズに応じた柔軟な更新

- 教員研修プログラムの全国展開:体系的なAIリテラシー向上支援

- 民間事業者との連携強化:教育特化型生成AIの開発促進

解決すべき課題と対応策

一方で、生成AI教育活用には以下の課題も指摘されており、文部科学省は段階的な解決策を検討しています。

主要な課題と対応方針

- 教員のAIリテラシー格差:段階的研修プログラムと個別支援の充実

- 技術インフラの地域格差:国レベルでの基盤整備支援

- 倫理的な利用指導の難しさ:具体的な事例集とケーススタディの提供

- 評価方法の適応:新しい学習形態に対応した評価基準の開発

生成AI関連事業者との連携

産学官連携の推進

文部科学省は、教育現場での安全で効果的な生成AI活用を実現するため、関連事業者との積極的な連携を進めています。

- 教育特化型生成AIの開発支援:学習指導要領に対応したサービス開発

- 安全性・信頼性の向上:教育現場に適したセキュリティ機能の強化

- 教員研修への協力:実践的な活用方法の共同開発

- 学校現場のニーズ反映:継続的な改善サイクルの構築

責任ある技術開発の促進

教育現場での安全な生成AI活用のため、事業者に対して以下の責任ある開発を求めています。

- 教育コンテンツの品質保証システムの確立

- プライバシー保護機能の強化

- 年齢・発達段階に適応した安全機能の実装

- アルゴリズムの透明性確保

まとめ:次世代教育への変革の始まり

文部科学省の生成AIパイロット校プロジェクトとガイドライン戦略は、単なるテクノロジーの導入を超えた、教育の根本的な変革を目指す取り組みです。

重要なポイントの再確認

- 人間中心の利活用原則:AIを対立的に捉えるのではなく、人間の能力を拡張する道具として活用

- 教育目標との整合性:学習指導要領に示す資質・能力の育成を最優先とした活用

- 情報活用能力の強化:生成AI時代に必要な新たなリテラシーの育成

- 段階的な導入:パイロット校での実証を踏まえた慎重な全国展開

- 継続的な改善:技術進歩と現場の声を反映した柔軟な政策更新

このプロジェクトは、日本の教育が直面する少子化、教員不足、デジタル格差といった課題に対する重要な解答の一つを提示しています。同時に、生成AI技術の急速な発展に対応しながら、教育の本質である「人間形成」を見失わない姿勢を明確に示しています。

今後、全国の学校現場でこの取り組みがどのように展開され、どのような成果を生み出すかは、日本の教育の未来を占う重要な指標となるでしょう。教育関係者はもちろん、保護者や社会全体が、この歴史的な教育変革の過程を注視し、支援していくことが求められています。

参考文献・出典

- 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」

- リーディングDXスクール生成AIパイロット校

- 朝日新聞「文部科学省が掲げる生成AIのガイドライン」

- 電波新聞デジタル「政府が『教育DX』ロードマップの策定へ」

- メタバース総研「文部科学省の生成AIガイドライン解説」

※この記事は2025年7月時点の情報に基づいて作成されています。文部科学省の政策や技術の進歩により、内容が更新される可能性があります。最新の情報については、文部科学省の公式サイトをご確認ください。

AI EBISU

AI EBISU