近年、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し、私たちの日常生活にも浸透してきました。これらのツールは確かに便利で、文章作成や情報収集を効率化してくれます。しかし、その一方で深刻な問題も生まれています。学校のレポートやテスト、企業の文書、さらにはニュース記事まで、AIが作成したコンテンツが人間が書いたものとして提出されるケースが増加しているのです。

このような状況を受けて開発されたのが「GPTzero」(ジーピーティーゼロ)です。2026年までに、インターネット上のコンテンツの90%がAIによって生成される可能性があるとも予測されている中で、テキストが人間によるものなのか、AIによるものなのかを見分けることは極めて重要な課題となっています。

GPTzeroとは何か?

基本的な概要

GPTzeroは、テキストがAIによって生成されたものか、人間によって書かれたものかを判別するAI検出ツールです。プリンストン大学の学生エドワード・ティアン氏によって2023年初頭に開発され、その後100以上のメディアで取り上げられるほど注目を集めました。

現在では、ChatGPT、GPT-4、Geminiなどの主要な生成AIモデルを検出することができ、最大50,000文字までの文章を一度に分析することが可能です。基本機能は無料で利用でき、学生や教育者を中心に世界中で活用されています。

GPTzeroの検出システムの仕組み

検出の仕組み:パープレキシティとバースティネス

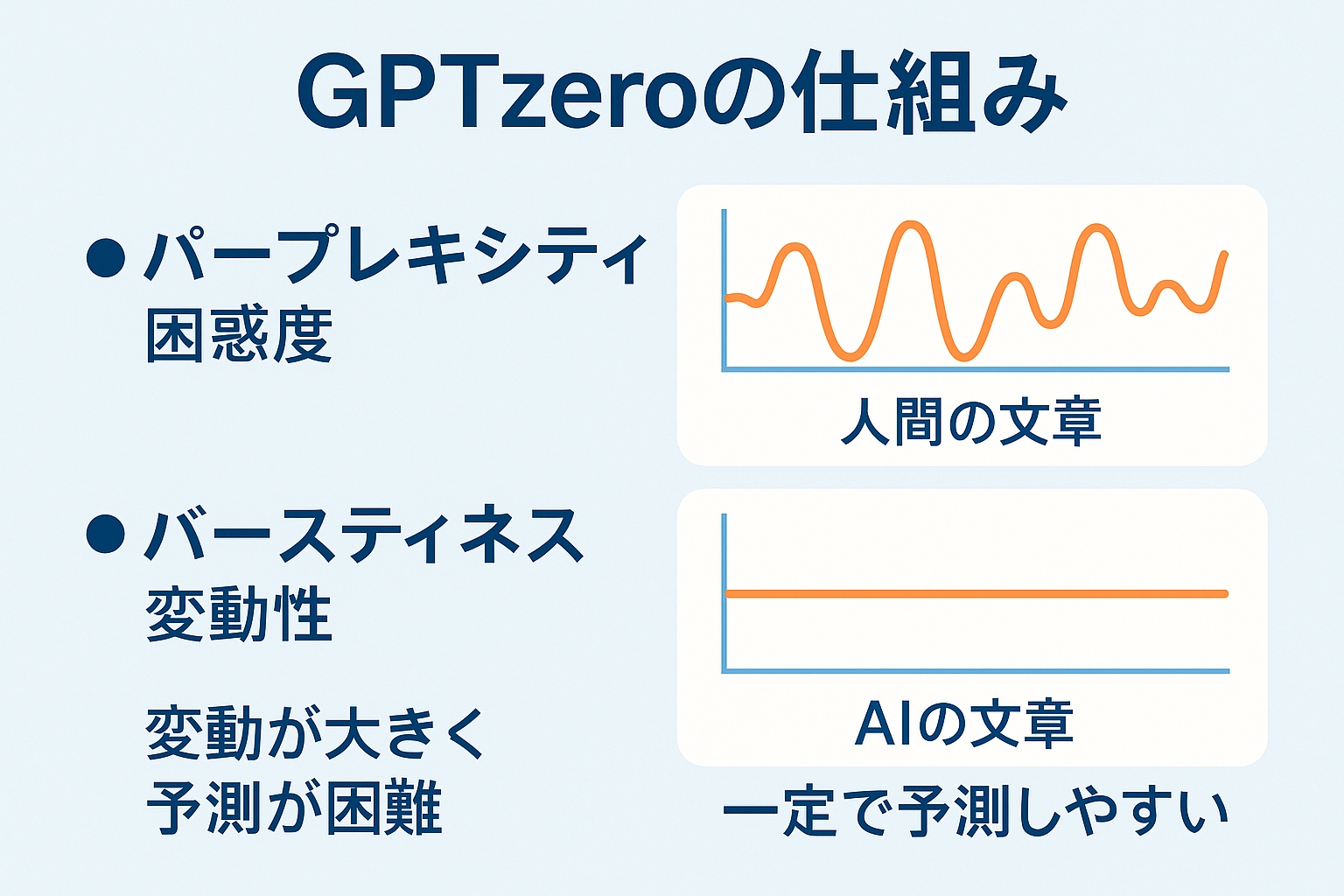

GPTzeroの検出システムは、主に「パープレキシティ(Perplexity)」と「バースティネス(Burstiness)」という2つの指標に基づいています。

パープレキシティ(困惑度)

テキストの予測の難しさを測る指標です。人間が書く文章は、しばしば予想外の言葉選びや表現を含むため、AIにとって「困惑」となり、パープレキシティが高くなります。一方、AIが生成した文章は、学習データに基づいて予測可能なパターンで作られるため、パープレキシティが低くなる傾向があります。

バースティネス(変動性)

文章全体でのパープレキシティの変動を測定します。人間の文章は、短い文と長い文、簡単な表現と複雑な表現が混在し、作成する文章にリズムに変化があります。しかし、AIの文章はより均一で予測しやすいパターンを示すことが多いのです。

最新の技術革新

現在のGPTzeroは、これら2つの指標を含む7つの異なる要素を組み合わせた多層システムを採用し、検出精度を向上させています。

GPTzeroの使い方

GPTzeroの使用手順

基本的な使用手順

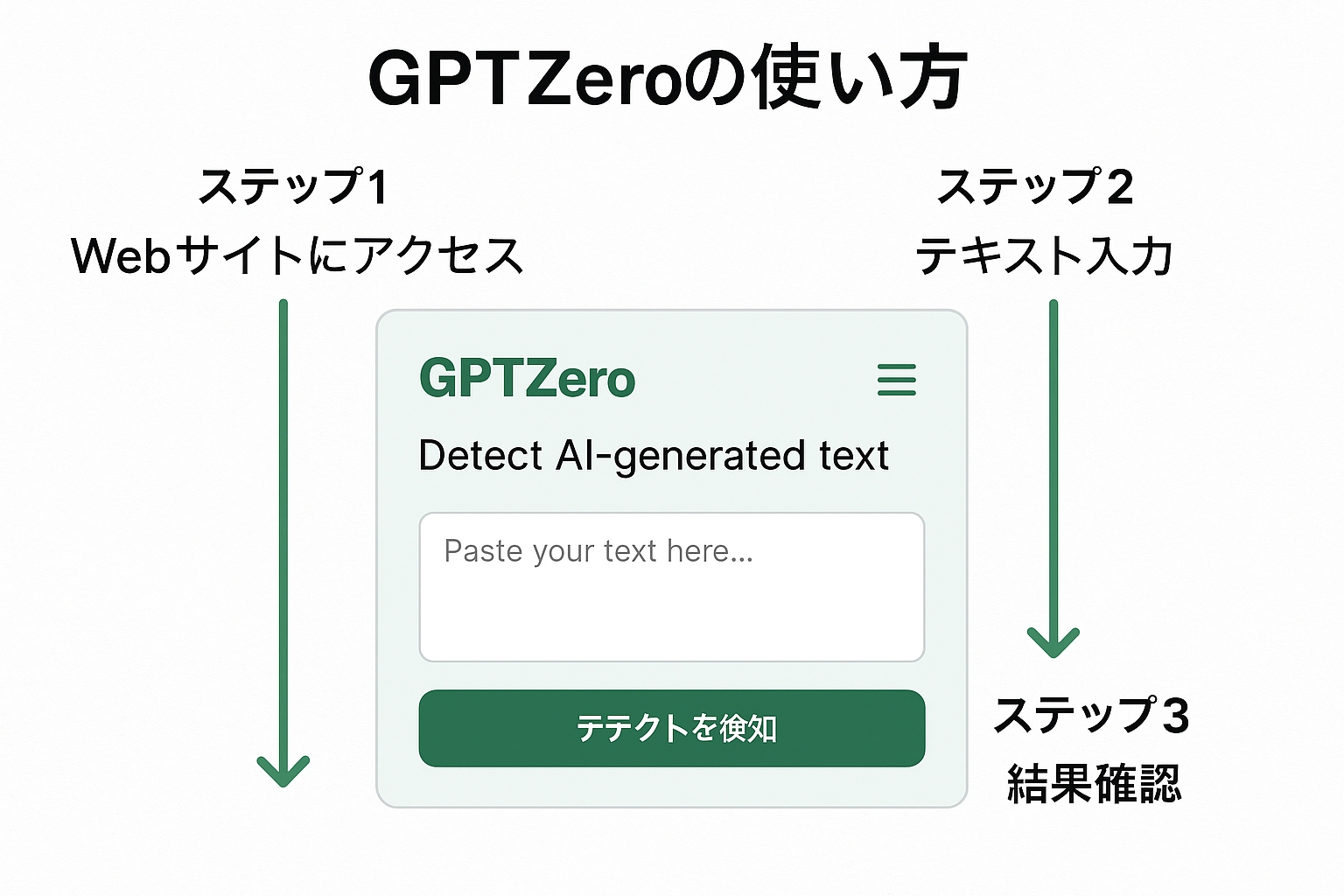

Webサイトにアクセス

まず、GPTzeroの公式サイト(https://gptzero.me)にアクセスします。アカウント登録なしでも基本的な機能を利用できます。

テキストの入力

検証したい文章を指定されたテキストボックスに貼り付けます。最大50,000文字まで対応しており、短い文章から長いレポートまで分析可能です。

結果の確認

「Get Results」ボタンをクリックすると、数秒から数十秒で分析結果が表示されます。結果は%で表示され、AIによって生成された可能性の高さを示します。

分析結果の読み方

人間が書いた可能性が非常に高い

主に人間が書いた可能性が高い

AIの関与がある可能性

AIによって生成された可能性が非常に高い

重要な注意点

これらの結果は絶対的なものではありません。特に混合文書(人間とAIの両方が関与したもの)の場合、判定が困難になることがあります。

高度な機能

有料プランでは、以下の高度な機能も利用できます:

- 文章レベルでの詳細分析:段落や文ごとにAI検出結果を表示

- インターネットテキスト検索:既存のテキストアーカイブとの照合

- シールド機能:他のAI検出回避ツールに対する防御

AI生成コンテンツが引き起こす問題

AI生成コンテンツが引き起こす主要な問題

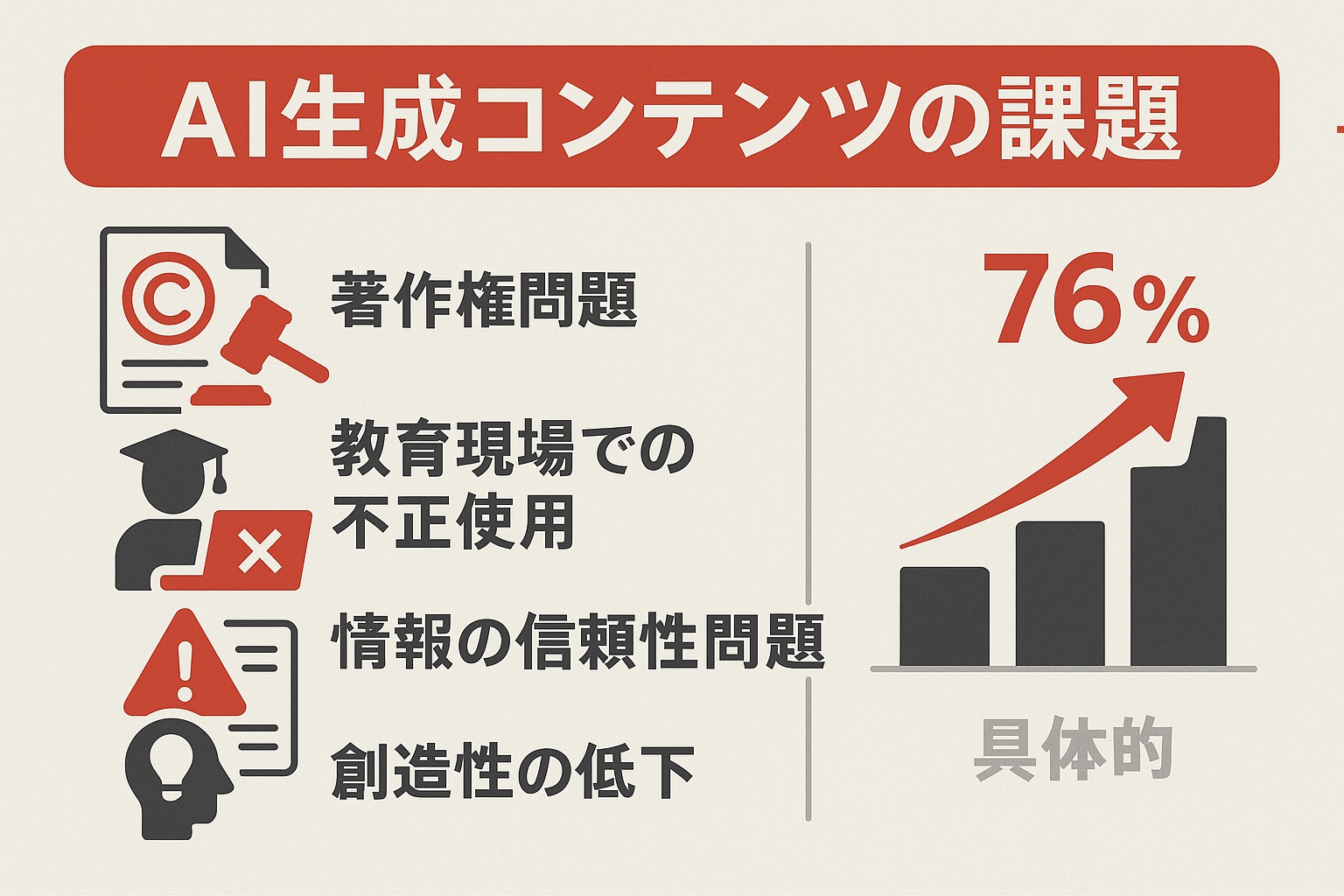

教育現場での深刻な影響

現在、教育現場でAI生成コンテンツが最も深刻な問題となっています。学生がレポートや課題をAIで作成し、自分の作品として提出するケースが急増しているのです。

具体的な問題事例:

- 中学校や高校で、読書感想文や小論文がAIによって作成される

- 大学のレポート課題で、ChatGPTを使った不正提出が横行

- 卒業論文や研究報告書にAI生成部分が含まれる

これらの問題は、単なる不正行為を超えて、学生の学習機会の損失、思考力や表現力の低下、学術的誠実性の破綻につながる可能性があります。文部科学省も2024年12月26日に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を発表し、適切な利用方法について指針を示しています。

著作権問題の複雑化

AI生成コンテンツは、著作権の観点からも複雑な課題を抱えています。2024年3月15日、文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」を発表し、日本における生成AIと著作権の関係を整理しました。

主な論点:

- AI生成物の著作権帰属:AIが自律的に生成したコンテンツには、原則として著作権は発生しない

- 学習データの著作権:AIの学習に使用された著作物の権利処理

- 既存作品との類似性:AI作品が既存の著作物と類似している場合の侵害判定

これらの問題は、創作者の権利保護と技術革新のバランスを取る上で重要な課題となっています。

情報の信頼性と社会への影響

AI生成コンテンツの増加は、情報の信頼性にも深刻な影響を与えています。特に以下の分野で問題が顕在化しています:

ジャーナリズムへの影響

- 偽ニュースの大量生成

- 事実確認なしでの情報拡散

- 記者の取材や検証プロセスの軽視

政治・社会への影響

- 選挙期間中の偽情報拡散

- 世論操作の懸念

- 民主的プロセスへの悪影響

なぜAI検出が重要なのか

AI検出が重要な理由

学術的誠実性の維持

教育機関では、学術的誠実性(Academic Integrity)の維持が最重要課題となっています。GPTzeroのようなAI検出ツールは、以下の点で重要な役割を果たします:

- 公平な評価の実現:全ての学生が同じ条件で評価される

- 学習効果の確保:学生が自分で考え、表現する機会を保護

- 教育の質の維持:教育機関の信頼性と価値の保持

職業倫理と品質管理

企業や専門職の分野でも、AI検出は重要です:

企業での利用

- ブランドアイデンティティの維持

- 顧客への誠実な情報提供

- 法的リスクの回避

専門職での利用

- 医療文書の信頼性確保

- 法的文書の正確性担保

- 技術文書の品質保証

社会全体の情報環境改善

AI検出ツールの普及は、社会全体の情報環境改善にも寄与します:

- 偽情報の抑制:悪意のあるAI生成コンテンツの識別

- メディアリテラシーの向上:市民の情報判断能力の向上

- 透明性の促進:コンテンツ作成プロセスの明確化

GPTzeroの精度と限界

検出精度の現状

GPTzeroは、2025年1月の最新ベンチマークで以下の精度を達成しています:

純粋なAI vs 人間テキストの精度

偽陽性率1%

混合文書の検出精度

最新のChatGPT o1モデルの精度

これらの数値は業界でも最高水準とされており、他の競合ツールを大きく上回っています。

システムの限界と注意点

しかし、GPTzeroにも以下のような限界があります:

技術的限界

- 完全な精度は不可能(確率に基づく判定)

- 大幅に編集されたAIテキストの検出困難

- 短いテキストでの精度低下

言語の制約

- 主に英語での学習(日本語での精度は限定的)

- 多言語コンテンツでの精度低下

- 文化的文脈の理解不足

使用上の注意

- 結果を絶対視しない

- 他の検証手段との併用推奨

- 人間による最終判断の重要性

適切な利用方法と倫理的配慮

教育現場での責任ある使用

GPTzeroを教育現場で使用する際は、以下の点に配慮する必要があります:

推奨される使用方法

- 学習支援ツールとしての位置づけ

- 学生との対話のきっかけとして活用

- 処罰ではなく教育機会として利用

避けるべき使用方法

- 一方的な処罰の根拠として使用

- 学生の信頼関係を損なう使い方

- 結果のみに基づく性急な判断

企業・組織での活用指針

企業や組織がGPTzeroを活用する際の指針:

| 観点 | 活用方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 品質管理 | コンテンツ品質の一次チェック | ブランド価値の保護、顧客への透明性確保 |

| 法的リスク管理 | 著作権侵害の予防 | コンプライアンス遵守、契約条件の履行確認 |

まとめ

GPTzeroは、AI技術の発展と人間社会の調和を図る重要なツールの一つです。しかし、このツールも万能ではありません。最も重要なのは、AI検出ツールを適切に理解し、責任を持って活用することです。

教育現場では、学生の学習機会を守りながら、新しい技術との適切な向き合い方を教える必要があります。企業や組織では、品質と信頼性を維持しながら、イノベーションを追求する姿勢が求められます。そして社会全体では、技術の恩恵を享受しながら、人間らしい創造性と誠実性を大切にする文化を育てていくことが必要です。

AI生成コンテンツの問題は、技術だけでは解決できません。私たち一人ひとりが、情報リテラシーを高め、倫理的な判断力を養い、責任ある行動を取ることが、真の解決につながるのです。

GPTzeroのようなツールは、そのための強力な支援ツールとして、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

引用元・参考文献

- 1. GPTzero公式サイト – https://gptzero.me/

- 2. GPTzero「How AI Content Detectors Work」 – https://gptzero.me/news/how-ai-detectors-work/

- 3. 文化庁「AIと著作権について」(2024年3月15日) – https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

- 4. GPTzero「2025 Benchmarks: How we detect ChatGPT o1」(2025年1月13日) – https://gptzero.me/news/gptzero-o1-benchmarking/

- 5. 鈴木謙一「AIが書いたコンテンツを検出するツール×4」(2023年1月30日) – https://www.suzukikenichi.com/blog/4-ai-content-detection-tools/

- 6. AI総研「AI検出ツールとは?その仕組みや精度、おすすめツールを徹底解説」(2024年8月4日) – https://www.ai-souken.com/article/ai-content-detection-tool

- 7. 東京財団政策研究所「教育における生成AI活用のELSI」(2025年2月12日) – https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4664

- 8. MIT Technology Review「チャットGPT検出は簡単に騙せる」(2023年7月12日) – https://www.technologyreview.jp/s/311986/ai-text-detection-tools-are-really-easy-to-fool/

- 9. 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」(2024年12月26日)

- 10. カラパイア「2026年までにネット上のコンテンツの90%がAIによって生成される可能性」(2022年9月21日) – https://karapaia.com/archives/52316194.html

注意:本記事は2025年7月2日時点の情報に基づいて作成されており、技術の急速な発展により一部情報が変更される可能性があります。最新の情報については、各公式サイトをご確認ください。

AI EBISU

AI EBISU