Midjourney著作権訴訟の概要

2025年6月11日に起きた歴史的訴訟

2025年6月11日、ハリウッド史上初となる生成AI企業への著作権侵害訴訟が提起されました。これは、ディズニーとユニバーサルがMidjourneyを相手取った画期的な法的アクションであり、AI業界の将来を左右する重要な先例となる可能性があります。訴訟はロサンゼルスの米国地方裁判所に提出され、エンターテインメント業界と生成AI技術の間で初めて本格的な法廷闘争が開始されることになりました。

原告Disney・Universalの主張内容

原告側は、Midjourneyが自社の著作権保護コンテンツを無许可で利用し、商業的な利益を得ていると主張しています。ディズニー側の企業群(Disney Enterprises、Marvel Characters、Lucasfilm、Twentieth Century Fox Film)とユニバーサル側(Universal City Studios Productions、DreamWorks Animation)は、AIモデルの訓練過程で膨大な量の版権素材が無断複製されたと指摘しました。110ページに及ぶ訴状において「AIで作られようと他の技術で作られようと、侵害行為に変わりはない」との強硬な姿勢を示し、技術革新を理由とした権利侵害は許容できないとの立場を明確にしています。

引用元:IP Watchdog – Disney and Universal Become Latest to Sue Midjourney Over Generative AI

「盗作の底なし沼」と痛烈批判された理由

訴状において原告は、Midjourneyを「典型的な著作権フリーライダーであり、盗作の底なし沼」と表現し、極めて厳しい批判を展開しています。この強烈な表現が使われた背景には、同社が他のAI企業とは異なり、著作権保護のための技術的対策を講じていないことがあります。権利者からの停止要求を繰り返し無視し、教科書的な侵害行為を継続している状況を「底なし沼」と表現することで、問題の深刻さと継続性を強調したものと考えられます。

具体的な著作権侵害の内容

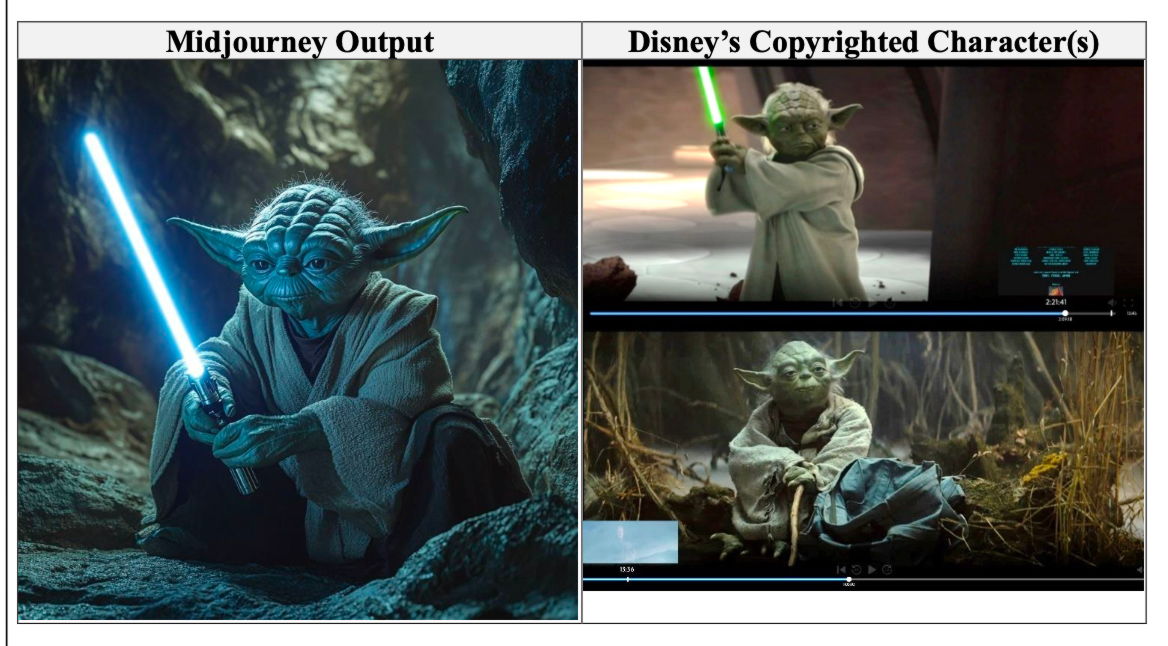

侵害されたキャラクター一覧と生成例

訴状では、スター・ウォーズシリーズのヨーダ、ダース・ベイダー、ストームトルーパー、チューバッカ、ドロイド類をはじめ、マーベル作品のスパイダーマン、アイアンマン、デッドプール、グルート、ディズニー映画のエルサ、アラジン、ライトニング・マックィーン、ユニバーサル作品のミニオンズ、シュレック、シンプソンズのホーマーなど数十のキャラクターが具体的に列挙されています。特に「ライトセーバーを握るヨーダ」というプロンプト入力により、即座に精巧な画像が生成される実例が示され、侵害の明確な証拠として提示されました。これらの例証は、単なる偶然の類似ではなく、意図的な複製行為であることを裏付けています。

引用元:GIGAZINE – ディズニーとユニバーサルが画像生成AIのMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判して提訴

マーケティングでの無断使用問題

Midjourneyが自社サービスの宣伝活動において、著作権保護キャラクターの生成画像を積極的に活用している点も重要な争点となっています。同社の公式Exploreページには、権利保護されたキャラクターをベースとしたAI生成コンテンツが大量に掲載されており、これらがサービスの魅力を訴求する材料として使用されています。個人の創作活動とは異なり、企業が商業目的で他社の知的財産を無断利用する行為は、より明確な権利侵害として認定される可能性が高く、原告側の主張を強化する要素となっています。

他社AI製品との対策格差

OpenAIのDALL-E 3やGoogleのImagenといった競合サービスが、特定の著作権関連プロンプトを拒否する仕組みを実装している一方で、Midjourneyはそうした保護機能を導入していないことが問題視されています。同社は成人向けコンテンツや暴力的な内容の生成を防ぐフィルター機能は既に搭載しているにも関わらず、知的財産権の保護については対策を怠っているとされます。この技術的な対応格差は、意図的な侵害行為の証拠として原告側に有利に働く可能性があり、業界標準との乖離が司法判断に影響を与えることが予想されます。

訴訟の争点と法的背景

米国におけるフェアユース(公正利用)の論点

AI学習における著作物利用の合法性判断において、米国著作権法第107条のフェアユース規定が重要な焦点となっています。この条項は教育、批評、研究等の目的での限定的利用を認めるものですが、生成AIへの適用については司法見解が分かれている状況です。最近ではAnthropicによる書籍学習がフェアユースと認定された事例がある一方で、商業的利用の規模や権利者市場への影響度を重視する判断も示されており、本件でも中心的な争点になると予測されます。Midjourneyの場合、商業サービスとしての性格が強いため、フェアユース適用のハードルは高いと考えられています。

AI学習データの著作権問題

生成AIモデルの訓練に使用される大規模データセットに含まれる著作権素材の扱いが、業界全体で重大な課題となっています。Midjourneyは学習データの詳細を公開していませんが、原告側は無許可での版権作品複製と学習利用があったと主張しています。AIの「学習」行為と「複製」行為の境界線をどこに設定するかは、今後のAI開発方針を決定づける重要な判断基準となります。データセットの透明性確保や権利者同意の取得プロセスについても、業界標準の確立が急務となっている状況です。

1件あたり15万ドルの損害賠償請求根拠

原告は著作権侵害1件につき最大15万ドル(約2200万円)の法定損害賠償を求めており、これは米国著作権法における故意侵害時の上限額に相当します。侵害対象となったキャラクター数を考慮すると、総請求額は数百万ドルから数千万ドルの規模に達する可能性があります。この法定損害賠償制度は、実際の損失立証が困難な知的財産権侵害において、抑制効果を狙った懲罰的側面を持っています。Midjourneyにとっては経営の根幹を揺るがす金額となる可能性があり、和解交渉への圧力として機能することが予想されます。

動画生成ツールと今後のリスク

2025年6月18日にリリースされた動画生成機能への懸念

Midjourneyは2025年6月18日に動画生成サービス「V1 Video Model」の提供を開始しており、原告側は侵害範囲のさらなる拡大に対する強い危機感を表明しています。動画コンテンツは静止画よりも表現価値が高く、キャラクターの動作や表情、ストーリー展開まで含めた包括的な侵害が発生する恐れがあります。訴状では「ディズニーとユニバーサルの著作権キャラクターが登場する動画が生成・配信される」との懸念が明記されており、原告の映画・アニメーション作品との直接競合関係が生まれる可能性が指摘されています。

既存の画像侵害から動画侵害への拡大可能性

現在の静止画生成で確認されている著作権侵害パターンが、動画生成でも継続・拡大される蓋然性が高いと原告側は主張しています。動画技術はより複雑で高度な表現を可能とするため、キャラクターの特徴的な動きや声真似、物語の再現まで含めた多面的な侵害が発生する危険性があります。これにより権利者の映像作品市場に対する影響はより深刻になり、ファンが公式コンテンツの代替としてAI生成動画を利用する可能性も高まります。予防的措置としての法的対応が必要との判断が、今回の提訴タイミングに影響していると考えられます。

トレーニングデータの事前侵害疑惑

原告側は、Midjourneyが動画生成機能の開発段階で既に著作権保護コンテンツを学習データとして使用している可能性を指摘しています。「既に原告らの著作権作品を侵害している可能性が極めて高い」との主張は、現在進行形での権利侵害があることを示唆しています。動画AI技術の開発には大量の映像素材が必要となるため、権利者の許可なく映画やアニメーション作品が学習に利用されている疑いが持たれています。この事前侵害の立証が可能であれば、サービス開始前の段階での差止命令獲得につながる可能性があります。

生成AI業界への影響と他社の対応

ハリウッド大手による初のAI訴訟の意義

今回の訴訟は、ハリウッドの大手スタジオが生成AI企業を相手取った初めての本格的な法的アクションとして、業界全体に極めて大きな影響を与えています。これまでの個人クリエイターによる訴訟とは異なり、豊富な資金力と法務リソースを持つエンターテインメント大手の参戦により、AI業界は本格的な法的圧力に直面することになりました。この先例は他の大手メディア企業による類似訴訟の引き金となる可能性があり、生成AI市場の成長軌道に大きな変化をもたらすことが予想されます。

OpenAIなど他社のセーフガード対策

OpenAIやGoogleなどの競合企業は、著作権侵害リスクを軽減するための技術的対策を積極的に導入しています。OpenAIは「Copyright Shield」という制度を設け、著作権侵害で訴えられた企業顧客の弁護士費用を負担する補償制度を提供しています。またDALL-E 3では特定の著作権関連プロンプトを自動的に拒否する機能を実装し、予防的な対策を講じています。これらの先行事例は、業界における責任ある開発アプローチの標準を示しており、Midjourneyの対応の不備を際立たせる結果となっています。

進行中の類似訴訟(アンダーセン氏訴訟など)

現在、Sarah Andersen氏をはじめとするビジュアルアーティストらによる別の著作権侵害訴訟も並行して進行中であり、2026年9月8日に審理開始が予定されています。この訴訟は個人クリエイターの権利保護を焦点としており、今回のハリウッド大手による訴訟とは異なる側面からAI企業の責任を問うものです。複数の訴訟が同時進行することで、Midjourneyは多方面からの法的圧力に直面し、事業継続に重大な影響を受ける可能性があります。これらの訴訟結果は、生成AI業界全体の今後の発展方向性を決定づける重要な判例となることが予想されます。

日本への影響と著作権法の違い

日本の著作権法30条の4との比較

日本の著作権法第30条の4は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない」場合、かつ「著作権者の利益を不当に害する場合」を除いて、AI学習での著作物利用を広く認める規定となっており、米国のフェアユース条項よりも寛容な制度設計となっています。この条項により、日本では生成AI開発のためのデータ利用について相対的に自由度が高い環境が整備されています。ただし商業的利用や権利者市場への悪影響がある場合は侵害となる可能性があり、米国訴訟の結果は、日本の制度運用にも間接的な影響を与えることが予想されます。

国内AI企業への影響予測

今回の米国訴訟は、日本国内のAI開発企業にとっても重要な示唆を提供しています。特に海外展開を目指す企業にとっては、各国の著作権法制度の違いを考慮した開発戦略の見直しが必要となります。日本企業も米国市場でサービス提供する際は、より厳格な著作権保護対策の実装が求められる可能性があり、開発コストの増加要因となることが予想されます。また国内においても、権利者意識の高まりにより類似の法的リスクが顕在化する可能性があるため、予防的な対策導入が急務となっています。

日本でのエヴァポスター販売事件との違い

過去に日本で発生したエヴァンゲリオンのAI生成ポスター販売事件は、個人による小規模な商業利用でしたが、今回のMidjourney訴訟は企業レベルでの大規模な権利侵害が争点となっています。規模と影響範囲において大きく異なるものの、AI生成コンテンツの商業利用における著作権問題という共通点があります。日本の事例では比較的穏便な解決が図られましたが、米国の厳格な法的環境下では巨額の損害賠償請求に発展しており、同じ技術でも法制度の違いにより結果が大きく変わることを示しています。

今後の展望と解決策

訴訟の審理スケジュール

現在進行中のアンダーセン氏らによる訴訟の審理が2026年9月8日に開始される予定であり、今回のディズニー・ユニバーサル訴訟もこれに近いタイムラインで進行することが予想されます。法廷での審理までには約1年以上の期間があり、この間にディスカバリー手続きや和解交渉が行われる可能性があります。訴訟の長期化はMidjourneyの事業運営に継続的な不確実性をもたらし、投資家や利用者の信頼に影響を与えることが懸念されます。審理結果は生成AI業界全体の今後を左右する重要な判例となるため、業界関係者の注目が集まっています。

権利者への対価還元システムの可能性

解決策の一つとして、AI学習に使用された著作物の権利者に適切な対価を還元するライセンシング制度の構築が議論されています。音楽業界のJASRACのような集中管理機関を通じた権利処理システムや、AI企業による直接的なライセンス契約の拡充などが検討されています。Midjourneyも今後は権利者との建設的な対話を通じて、適切な利用許諾を得る方向に舵を切る可能性があります。このような対価還元システムが確立されれば、権利者とAI企業のWin-Winの関係構築が可能となり、業界全体の健全な発展につながることが期待されます。

オプトアウト機能実装の必要性

権利者が自身の作品をAI学習データから除外できるオプトアウト機能の実装が、業界標準として求められています。この機能により、権利者は事前に学習利用を拒否することが可能となり、事後的な法的紛争を未然に防ぐことができます。既に一部のAI企業では類似の仕組みを導入している例もあり、Midjourneyも今後はこうした権利者保護機能の実装が不可欠となると考えられます。オプトアウト制度の普及は、AI技術の発展と権利者保護の両立を図る現実的な解決策として、今後の業界スタンダードになる可能性が高いとされています。

一般ユーザー・企業が知るべき注意点

AI生成画像の商用利用リスク

一般ユーザーや企業がMidjourneyなどのAIサービスで生成した画像を商業目的で使用する場合、著作権侵害のリスクが存在することを十分に理解する必要があります。特に既存キャラクターを模倣した画像の商用利用は、直接的な権利侵害となる可能性が高く、法的責任を問われる危険性があります。AIサービスの利用規約では通常、ユーザーが生成コンテンツの法的責任を負うことが明記されており、サービス提供者は免責される場合が多いため、利用者側での慎重な判断が求められます。

著作権侵害を避けるための対策

AI生成コンテンツの著作権侵害を回避するためには、既存キャラクターや作品を直接的に指定するプロンプトの使用を避けることが基本的な対策となります。オリジナルの表現や一般的な概念を用いた創作に留め、特定の著作物との類似性が生じないよう注意深くプロンプトを設計することが重要です。また生成された画像についても、既存作品との類似性を事前にチェックし、疑わしい場合は商用利用を控える慎重さが必要です。法的リスクを最小限に抑えるため、専門家によるリーガルチェックの実施も検討すべき対策の一つとなります。

企業のAI活用ガイドライン策定の重要性

企業がAI技術を業務に活用する際は、著作権侵害リスクを適切に管理するための社内ガイドラインの策定が不可欠となっています。利用可能なAIサービスの選定基準、生成コンテンツの利用範囲の明確化、法的リスクの評価プロセス、問題発生時の対応手順などを包括的に定める必要があります。また従業員への教育研修を通じて、AI利用時の注意点や著作権に関する基礎知識の共有も重要な要素となります。こうしたガイドラインの整備により、企業は法的リスクを軽減しながらAI技術の恩恵を享受することが可能となり、持続可能なデジタル変革を実現できるでしょう。

参考文献

ディズニーとユニバーサルが画像生成AIのMidjourneyを「盗作の底なし沼」と痛烈に批判して提訴 – GIGAZINE

DisneyとUniversal、AI画像生成のMidjourneyを提訴 – ITmedia NEWS

なぜ?ディズニーがミッドジャーニーを提訴?無断学習で利益を得る生成AI企業への警告と今後のながれは? – Yahoo!ニュース

AI EBISU

AI EBISU